KBS-2TV ‘1박2일’에서 외국인 근로자 특집을 마련했다고 할 때, 처음엔 좀 의아했습니다.

왜 굳이 ‘1박2일’ 같은 예능 프로그램에서 ‘외국인 근로자’ 특집을 마련했을까 하고요.

그러나 방송은 예상치 못한 감동으로 가득했습니다. 이번 방송은 ‘글로벌 특집 2탄’이라고도 명명되었는데,

작년 여름의 ‘글로벌 특집 1탄’과는 아주 다른 느낌이었습니다.

글 지현정 문화칼럼니스트, 사진 제공 KBS

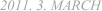

니띤과 와프와 스캇 등 1탄의 외국인 참가자들은 노동이 아니라 공부와 예술 활동 등을 위해 한국에 왔고, 끼와 예능감까지 겸비한 친구들이었습니다. 그러나 가족을 부양하기 위해 타향에서 외롭게 고생하고 있는 2탄의 외국인 참가자들은 성격도 수줍고 약간씩 위축되어 보였지요. 그들의 사연에는 다큐멘터리와 같은 눈물이 담겨 있었습니다.

자신이 받는 월급 중 5~6만 원을 제외한 모두를 고향으로 부친다는 네팔 친구, 강호동의 짝꿍 ‘까르끼’. 고향에 두고 온 여섯 살과 두 살의 어린 딸들이 매일 보고 싶다는 까르끼는 어머니가 몸이 아파도 돈이 없어서 치료를 받지 못했는데, 자기가 부쳐주는 돈으로 약을 사 먹어서 이제는 괜찮아졌다고 기뻐했습니다. 그의 모습을 보니, 외국인 노동자들에게 미안하다는 생각조차 들었습니다. 이제껏 그들을 개별적, 인간적 시선으로 바라보지 않고 사회적 문제로만 인식하고 있었음을 깨달은 것입니다.

게다가 그동안 읽었던 신문 기사에는 중소기업주들이 외국인 근로자 고용 문제로 골치 아파하거나 차별한다는 내용이 대부분이었는데, ‘1박2일’에 등장한 사장님들은 아주 달랐습니다.

까르끼의 회사 사장님은 자신의 젊은 시절, ‘오일 머니’를 벌기 위해서 중동에 나가 일할 때 겪었던 어려움을 기억하기 때문에, 외국인 근로자들에게도 진심으로 차별 없이 대해주고 싶다 말하더군요. 그러고 보니 우리의 형제들도 지금 어디선가 낯선 곳에서 이들과 똑같은 설움을 견디고 있을지 모른다는 생각이 들었습니다.

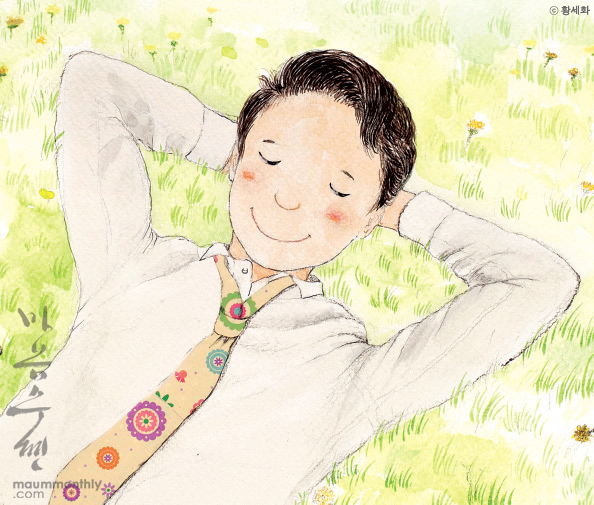

김종민의 짝꿍인 스물여덟 살의 캄보디아 청년 쏘완은 방송에 출연한다고 나름 멋을 부리고 나왔던 모양인데, 사장님은 “멋 내고 갔다가 너 죽으면 어쩌려고 그러냐?”면서 자기의 점퍼를 벗어 입혀주시더군요. 하필이면 그날은 사상 최대의 한파가 몰아닥친 날이었습니다. 점퍼를 입고도 “사장님, 추워요!”라며 떠는 쏘완의 옷깃을 여미며 토닥여주는 사장님은 정말 아버지 같았습니다.

이승기의 짝꿍은 ‘예양’이라는 이름의 미얀마 친구였는데, 작업반장님은 예양을 굶기면 안 된다고, 복불복에 져도 밥은 먹여줘야 한다고 신신당부했으며, 사장님도 이승기를 향해 “고생시키면 안 된다”고 부탁했습니다. 그러면서 예양을 향해서는 “고생하는 것도 재미있다. 한국에 와서 이런 추억 만들기는 정말 힘든 거다. 너는 행운아다”라고 격려했습니다. 역시 아버지 같은 모습이었습니다.

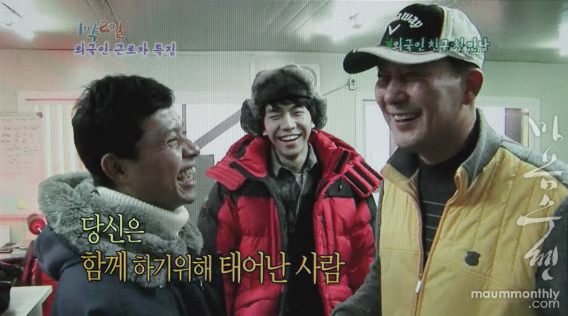

그들의 모습을 배경으로 “당신은 함께하기 위해 태어난 사람”이라는 자막이 떠올랐습니다. 그 말이 제 가슴에도 와 닿았습니다. 무엇보다 우선시해야 할 것은 인간에 대한 사랑임을 새삼스레 깨달을 수 있었습니다. 여러 가지 어려움이 있더라도, 이 지구상에 한 시대를 살아가고 있는 사람들, 우리 모두는 ‘함께하기 위해서 태어난 사람들’이니까요.

지현정님은 명지대 국문과를 졸업하고 십여 년간 출판사에 근무했으며 2009년부터 자신의 블로그에 ‘빛무리’라는 이름으로

드라마와 예능, 영화의 리뷰를 쓰고 있습니다.