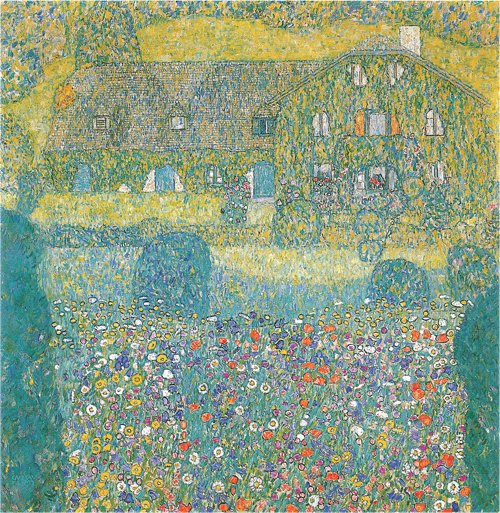

2003년 소리도 등대로 널리 알려진 전남 여수 연도(鳶島)라는 섬으로 발령을 받게 되었다.

여수에서 뱃길로 두 시간, 주민들이 저 바다 건너가 곧 일본 ‘대마도’라고 늘 말하듯이 그만큼 육지에서 먼 섬.

끝없이 펼쳐진 옥빛 바다와 말없이 서 있는 등대…. 참 아름다운 곳이었다.

하지만 현실은 그렇지 않았다. 젊은이들은 객지로 떠나고,

연세 많은 어르신들끼리 밭농사나 작은 어업으로 겨우겨우 생계를 꾸려가고 있었다.

육지와 많이 떨어져 있기에 외로움도 더 크신 듯했다.

어버이날이 다가왔다.

카네이션이라도 달아드리자는 생각이 들었다.

“이게 웬 꽃이야? 아이고, 고마워라!”

“기대도 안 했는데 꽃을 다 달게 됐네.”

어르신들이 너무나 좋아하셨다. 손을 잡고 흔들기도 하시고, “뭐 이런 걸 준비했어” 하시면서도 입가엔 웃음이 떠나지 않았다. “꽃 다니까 기분이 더 젊어져버리네” 하시는데 정말 훨씬 젊고 화사해 보였다. 이렇게까지 좋아하실 줄은 몰랐는데, 그 모습을 뵈니 내가 다 행복해졌다.

그 다음 해부터 카네이션을 직접 만들어 달아드리기 시작했다. 고맙게도 육지에 있는 아내가, 생화를 사서 하나하나 만들어 보내주었다. 100송이가량의 꽃을 들고 집집마다 돌아다니며 달아드렸다. 5월이면 한창 농사철이라 댁에 안 계시는 분들이 훨씬 많았다. 조금이라도 움직일 수 있는 분이라면 다들 논으로 밭으로 바다로 일하러 가 계신 것이다. 밭에서, 들에서 일하시는 분들을 만나면 그때 꽃을 달아드렸다. 못 뵙게 되면 ‘어버이날 축하드립니다. 늘 건강하십시오’란 쪽지와 함께 마루에 꽃을 남겼다.

“올해도 또 하네!” 하며 반가워하시고 “술이나 한잔 하고 가~” 하며 붙잡으시는 통에 섬 한 바퀴를 도는 데 하루 가까이 걸리기도 했다. 특히 섬 지역의 부모님들에게 카네이션의 의미는 조금 더 특별하다는 생각이 들었다.

사실 어버이날은 어버이들의 날이기보다는 자식들의 날이 아닌가 싶다. 자식들이 한 번쯤 부모를 생각할 수 있는 날인 것이다. 섬에 홀로 남겨진 부모님들은 어버이날에 즐겁기가 힘들다. 때로 가정사와 사업 실패 등으로 발길이 끊긴 자식들, 연락이 없는 자식들을 기다리는 부모에게는 차라리 고통의 날이기도 하다. 자식에 대한 걱정과 그리움이 더욱 절절해지는 날, 그럴 때 작은 꽃 한 송이가 주는 위안은 참 큰 것이었다.

한번은 등대 쪽 외진 곳에 사시는 할머니께 꽃을 달아드렸을 때였다. 카네이션을 달아드리는데 눈물을 보이셨다. “이렇게 꽃을 다니, 누군가 나도 찾아보는구나 싶어. 다들 그런 마음일 거여. 고마워….”

한 번 두 번 정을 나누는 날들이 계속되자 점차 주민들께서 ‘아들’ ‘동생’ 그렇게 부르며 다가와주셨다. 그리고 언젠가부터 ‘우리’라는 용어를 써주셨다. ‘우리’ 소장님, ‘우리’라는 말은 굉장히 가까운 사람에게 하는 말이라고 하셔서 더욱 감사했다. 관사에 가보면 어느 틈에 오셔서 두고 가신 호박고지, 작은 생선들, 그리고 반찬거리 같은 것들이 놓여 있었다.

때로 자녀 문제, 가정의 대소사 등 속 깊은 고민들도 꺼내놓으셨다. 들어주는 사람이 있다는 것만으로도 위안을 받으시는 것 같았다. 해결하기 힘든 사정들을 들으며 마음도 아프고 안타깝기도 하고, 더 열심히 살아야겠구나 하는 것을 매번 느꼈던 것 같다. 나만이 아니라 ‘우리’를 위해서.

연도에서 5년 동안의 근무를 마치고, 2008년에 화정면 백야도로 오게 되었다. 이곳에서도 카네이션을 달아드리는 일은 계속했다. 해를 거듭할수록 주위에서 좋은 일이라며 카네이션을 만드는 걸 도와주시는 분들이 많아 훨씬 수월하게 할 수 있었다. 하지만 생활의 어려움 때문에 희망을 잃어가는 무기력한 주민들의 모습을 보며, 좀 더 현실적인 도움을 드리고 싶었다.

백야도는 3년 전 육지와 연결된 백야대교가 완공되어, 무언가 조금만 개선하면 훨씬 생활이 나아질 수 있을 것 같았다. 일단은 백야도에 맞는 농산물 메이커를 개발하면 좋을 것 같았다. 백야도는 좋은 날씨와 맑은 공기, 바닷바람으로 인해 찰옥수수나, 고구마 등을 키우기에 좋은 여건을 가지고 있었다. 주민들에게 그런 작물들을 심을 수 있도록 권유했다. 그리고 ‘백야도 호박고구마 캐기’ 등 시민들 대상으로 행사도 주최하고, 시내 각지를 다니면서 판매처를 찾았다.

처음에는 장사꾼이라며 오해를 사기도 했지만, 진심은 통하는 법이라 점차 품질이나 맛을 인정받으면서 작년에는 없어서 못 팔 정도로 인기를 끌었다. “우리가 이제 뭘 하겠어…” 했던 어르신들의 마음에 조금씩 힘이 생기는 것을 보며 나도 힘이 났다.

작년에 본점으로 발령을 받으며 다시 육지로 나왔는데, 지금도 섬마을 어르신들은 놀러오라는 전화도 하시고, 당신들로서는 아주 귀한 것들을 종종 보내오신다. 그럴 때마다 내가 지금 잘 살고 있는가, 이런 마음을 받을 자격이 있나 돌아보게 된다.

우리 어머니는 봇짐장수를 하며 우리를 키우셨다. 어머니의 ‘봇짐’은 항상 열심히 살라고 가르치는 스승이었다. 젊은 시절엔 형편이 어려워 어머니를 잘 모시지 못했고, 어느 정도 살 만해지니 어머니가 돌아가셨다. 늘 죄송스러운 어머니…. 섬마을 어르신들께 카네이션을 달아드릴 때면 더욱 어머니 생각이 난다.

올해도 관내의 조그마한 섬 ‘하화도’의 부모님들을 찾아 카네이션을 달아드릴 것이다. 그날만이라도 꽃처럼 환하게 웃으시길 바라며….

글 백형선 53세. 전남 여수 농협 경영관리 상무