김영미 다큐멘터리 PD

나는 밥하고 빨래하는 아줌마였다. 아기 이유식 만드는 것이 취미였고 아침에 설거지하고 동네 아줌마들과 커피 한잔 하며 수다 떠는 게 즐거운 대한민국의 보통 주부였다.

그러다 나이 30살에 늦깎이 피디가 되었다. 피디면 꽤 높은 지위라고 생각해왔던 나는 막상 피디가 된 후, 피디란 세상에서 가장 많이 머리를 숙여야 하는 직업임을 깨달았다. 섭외를 위해 무조건 출연자의 발밑에서 빌고 또 빌어야 했던 것이다. 나의 다큐멘터리에는 주로 힘들고 위험한 전쟁 지역 사람들이 많이 출연하기에 더욱 그랬다.

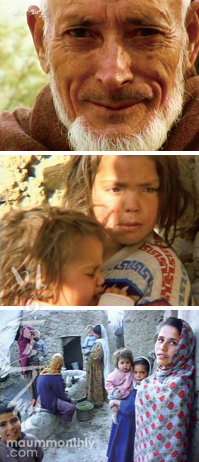

분쟁 지역에 사는 사람들은 몸과 마음이 황폐해져 남을 돌아볼 여유가 없다. 그래서 그들은 나의 다큐멘터리를 배려해 줄 처지가 아니다. 나는 상관없었다. 내가 그들과 눈높이를 맞추면 되니까. 아프고 힘든 그들에게 나를 맞춰달라고 할 수는 없지 않은가. 무조건 그들 앞에서 비위와 눈높이를 맞추고 다가갔다. 이런 마음이 점점 그들과 친해지게 만들었다. 나와 비슷한 나이의 엄마들과 아이들이 가장 먼저 눈에 들어왔다.

하루가 다르게 총소리가 나고 폭탄이 터지는 와중에도 그들의 생활은 우리네와 다르지 않다. 엄마들은 아이들을 지키려 하고 아빠들은 아이들을 위해 먹을 것을 구하러 다녔다. 그런 그들에게 취재진이 아니라 이 지구에 같이 사는 한 이웃이 되어주고 싶었다.

취재 다닐 때면 계란을 사들고 다닌다. 가난한 이들에게 계란 한 판은 엄청난 선물이다. 카메라와 계란을 들고 그들을 만난다. 계란에 얽힌 잊지 못할 이야기가 하나 있다.

2003년 이라크를 취재할 때였다. 나는 요르단에 일용직 노동자로 갔던 한 이라크 남편이 전쟁 통에 아내의 부고를 듣고 집으로 돌아오는 과정을 촬영하는 중이었다. 그의 이름은 알리였다. 그가 들어선 집에는 적막감이 감돌았다. 전쟁 중에 초상집이 어디 한둘이겠냐만 이 집은 정말 쥐 죽은 듯 조용했다. 죽은 아내가 남긴 아들을 붙든 채 아무 말도 못 하고 눈물 흘리는 걸 촬영하며 나도 가슴이 미어졌다. 어렵게 촬영을 마치고 나서려는데 알리가 나의 팔을 붙들었다. 먼 길을 왔는데 요기라도 하고 가라는 것이다. 하루 종일 굶으며 알리 가족을 촬영했던 나는 그의 부탁대로 발길을 멈출 수밖에 없었다. 이윽고 그가 내온 것은 커다란 쟁반에 가득 담긴 삶은 계란과 홍차였다.

나는 ‘밥을 준다더니 그냥 간식만 주네’ 하며 삶은 계란을 꾸역꾸역 먹었다. 한 5개쯤 먹었나? 더는 못 먹을 것 같아 그만 먹겠다고 하니 알리는 더 먹으라며 나를 재촉했다. 할 수 없이 두어 개를 먹었다. 그러다 화장실에 가고 싶어 그 집을 둘러보다 우연히 본 알리네 부엌에는 정말 먹을 것이 아무것도 없었다. 소쿠리에 담긴 하얀 계란 껍질뿐이었다. 그때 나는 알았다. 알리네 집엔 먹을 것이 하나도 없고, 나에게 대접할 수 있었던 것은 계란뿐이었다는 걸. 이 계란도 아마 힘들게 구했을 것이다.

너무 미안하고 가슴이 아파 배가 부른데도 불구하고 몇 개를 억지로 더 집어 먹었다. 나는 알리네 집을 나선 후 가게에 들러 밀가루와 계란 한 판을 사서 몰래 그 집 마당에 들여놓고 도망치듯 떠나왔다.

지금도 하얀 계란만 보면 없는 형편에 나를 위해 삶은 계란이나마 내어온 알리가 생각난다. 아내를 잃고 경황이 없을 텐데도 나를 생각해준 그 귀한 마음을 어찌 잊을 수 있을까. 지구 어느 편에 있는지도 모르는, 한국이라는 나라에서 온 이름 모를 취재진에 불과한 나를 생각해준 그 마음을 나는 잊지 못한다. 그 후 나도 어느 곳에서든 내가 만나는 사람들에게 마음을 열게 되었고, 습관처럼 계란을 사들고 다니면서 내 마음도 보여주었다. 내가 마음을 열수록 그들도 나에게 모든 것을 보여주었다. 이것이 내가 계속해서 세계 분쟁 지역을 찾아다니며 취재할 수 있었던 원천이다.

위험한 지역을 취재 다니다 보면 인생이 얼마나 무상한지 온몸으로 느낀다. 눈앞에서 사람이 죽는 걸 경험하면서 나는 생명에 대해 많은 생각을 하게 되었다. 아무리 뛰어난 과학 기술도 인간의 생명을 제조하지는 못한다. 한 번 생명이 꺼지면 다시 되살리기는 불가능하다. 바로 옆에서 웃고 이야기하던 사람이 총 한 발에 순식간에 조용해지고 마네킹처럼 굳어버리는 모습은 끔찍했다. 그 기억은 악몽이 되어 밤마다 나를 괴롭혔다. 그런 어느 날 이라크 남부 도시 나제프에서 이슬람 지도자 이브라힘을 만났다.

“왜 사람들이 죽어야 하는지 알고 싶습니다.” 나는 이브라힘에게 물었다. “생명을 가진 존재는 모두 아름답습니다. 신은 우리가 그 죽음을 통해 생명을 지키기 위해 노력하시기를 바라십니다.” 그는 대답했다.

그의 말은 나에게 충격으로 다가왔다. 신은 사람들이 죽기를 바라는 것이 아니라 그 죽음을 막고 생명을 지키는 것을 보고자 한다는 것이다.

가장 기본적이지만 잊고 있었던 생명과 사람의 이야기. 나는 그때 내가 이 세상에 태어난 이유를 깨달았다. 나는 심부름꾼이구나, 취재하는 사람으로서 세상에 메시지를 전해주는 비둘기 같은 사람이 되어야 하는 운명이구나, 느꼈다. 그 이후 나는 생명과 사람을 소중히 여기는 그 운명을 담은 다큐멘터리를 만들고 싶었다.

그때부터 아무리 위험한 곳에 가더라도 그곳 사람들 때문에 힘들지 않았다. 그들에게 조금씩 카메라 초점을 맞춰가며 나는 사람을 느끼게 되었다. 나에게 아프간이니 소말리아니 하는 나라 이름은 중요하지 않다. 그저 소중한 생명을 지닌 사람들로만 보인다.

또한 전쟁터를 다니다 보면 돈도 명예도 부질없다는 것을 느낀다. 숱하게 죽어나가는 사람들 중에는 한때 한 나라의 대통령도 있다. 그들은 황금이 산더미처럼 있어도 제대로 써보지도 못하고 비참하게 죽어갔다.

이라크 사담 후세인의 궁에는 미국 달러가 방 안 가득히 쌓여 있었고 리비아 카다피는 황금 덩어리가 침실에 가득했다고 한다. 그들은 돈과 권력을 모두 쥐고 있었지만 다 쓰지 못하고 비참하게 생을 마감했다. 비단 그들뿐만 아니라 죽은 사람 그 누구도 돈이나 재산을 가지고 떠나지 못한다.

나는 돈과 명예보다 내가 만난 사람들의 메시지를 더 많이 남기고 세상을 뜨고 싶어졌다. 내가 죽어도 나의 다큐멘터리와 메시지는 남길 수 있을 테니까 말이다. 나는 내 이름으로 집도 그 어떤 부동산도 가지지 않기로 했다. 가죽이나 모피 옷도 사절이다. 생명을 죽이고 내 몸에 두른들 나는 행복할 자신이 없다. 또한 보석도 가지지 않기로 했다. 제3세계를 다니며 이 보석들 때문에 부는 피바람을 지켜봤기 때문이다. 아프리카 시에라리온의 다이아몬드는 수십만 명의 죽음을 부른 내전을 만들었고, 미얀마의 루비는 아이들의 착취를 등에 업고 반짝인다. 콜롬비아의 마약 카르텔 손에서 나오는 사파이어나 남아프리카의 총성 속에서 캐낸 에메랄드가 과연 아름다울까.

나는 그 어떤 보석보다 사람의 생명이 더 아름답다고 생각한다. 보석과 가죽옷이 없어도, 돈이 없어도, 괜찮다. 나에겐 나의 다큐멘터리에 등장한 수많은 사람들이 있다. 그들이 내게 들려줄 이야기들이 나에게는 더 값진 재산이다. 나는 그들과 함께 울고 웃을 것이다. 그것이 나의 운명이며 내가 이 세상에서 하고 가야 할 일이다.

김영미 PD는 지난 12년간 전 세계 60여 개 나라를 다니며 사람들의 이야기를 다큐멘터리에 담아왔다. 저널리스트들 사이에서 ‘작은 거인’으로 통하는 그의 주요 다큐멘터리로 <부르카를 벗은 여인들> <일촉즉발, 이라크를 가다> <미군들의 이라크> <히말라야 커피로드> 등이 있다. 저서로는 <세계는 왜 싸우는가?> <사람이 아프다>(추수밭)가 있으며 여성인권 디딤돌상, 일본 NTV 10대 디렉터상 등을 수상했다.