мҡ°мЈјм—җм„ңмқҳ мқёк°„мқҳ мң„м№ҳлҘј к°ҖлҘҙміҗмӨҖ кІғмқҖ В л°Өн•ҳлҠҳмқҳ лі„л№ӣмқҙлӢӨ.

м–ҙл ёмқ„ л•Ң к°Җм¶ңн•ң м Ғмқҙ мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ. м–ҙм©ҢлӢӨк°Җ м–ҙлҠҗ мӢңкіЁ м—ӯмӮ¬мқҳ мІ лЎң к°Җм—җм„ң н•ңлҺғмһ мқ„ мһҗкІҢ лҗҗлҠ”лҚ°, л°Өн•ҳлҠҳмқҳ мқҖн•ҳмҲҳк°Җ м •л§җ мһҘкҙҖмқҙм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ. к·ё мқҖн•ҳмҲҳмҷҖ лі„л“Өмқ„ ліҙл©ҙм„ң мІҳмқҢмңјлЎң, мқҙ м„ёмғҒмқҙ м •л§җ мқҙмғҒн•ң лҚ°кө¬лӮҳ, н•ҳлҠ” мғқк°Ғмқ„ н•ҳкІҢ лҗҳм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ. м°ё лӮҜм„ӨкІҢ лҠҗк»ҙм§Җкё°лҸ„ н•ҳкі мҡ”.

мӨ‘1 кІЁмҡём—җ н•ҷкөҗлҘј кҙҖл’ҖмҠөлӢҲлӢӨ. нҒ°нҳ•мқҙ лҢҖн•ҷм—җ л¶ҷм–ҙ к·ё м•„лһҳлЎңлҠ” н•ҷкөҗ лӢӨлӢҗ нҳ•нҺёмқҙ лӘ» лҗҳм—Ҳкұ°л“ мҡ”. мғқкі„лҘј мұ…мһ„м§ҖлҠ” мң„м№ҳлҠ” м•„лӢҲм—Ҳкё°м—җ нҳјмһҗ кө¬л‘җлҸ„ лӢҰкі вҖҳм•„мқҙмҠӨк»ҳлҒјвҖҷлҸ„ нҢ”м•ҳм–ҙмҡ”. к·ё л¬ҙл ө л•ҢлЎң м •мІҳ м—Ҷмқҙ к°Җм¶ңлҸ„ н•ң кұ°м§Җмҡ”. к·ёлҹ°лҚ° 3~4л…„мқ„ к·ёлҹ¬кі лӮҳлӢҲк№Ң мқҙл ҮкІҢ мӮҙм•„м„ м•Ҳ лҗ кІғ к°ҷлӢӨлҠ” мһҗк°Ғмқҙ л“ӨлҚ”кө°мҡ”. кІҖм •кі мӢңлЎң л’ӨлҠҰкІҢ кі л“ұн•ҷкөҗлҘј л§Ҳм№ң нӣ„, л¬ҙмһ‘м • мғҒкІҪн•ҙм„ңлҠ” мІ« м§ҒмһҘмңјлЎң м¶ңнҢҗмӮ¬ нҺём§‘л¶Җм—җ л“Өм–ҙк°”м–ҙмҡ”. к·ёл•Ңк°Җ 21мӮҙ, 70л…„лҢҖ мҙҲмҳҖмЈ .

мһҗм·Ён•ҳлҚҳ м•”мӮ¬лҸҷм—җм„ң мҳҒл“ұнҸ¬к№Ңм§Җ лІ„мҠӨлҘј к°Ҳм•„нғҖк°Җл©° н•ҳлЈЁ 4лІҲ н•ңк°•мқ„ кұҙл„Ҳ м¶ңнҮҙк·јн–Ҳм–ҙмҡ”. к·ёл ҮкІҢ лҳҗ н•ң 10л…„мҜӨ мӮҙлӢӨ ліҙлӢҲ, мқёмғқмқҙ м°ё мӢұкІҒлҚ”лқјкө¬мҡ”. м„ңлҠҳн•ң л°”лһҢмқҙ мү¬мһү л¶ҲлҚҳ м–ҙлҠҗ к°Җмқ„лӮ , лӯ”к°Җ н• кІҢ м—Ҷмқ„к№Ң н•ҳлӢӨк°Җ, н•ҷкөҗлӮҳ лӢӨмӢң к°Җліҙмһҗ н•ҙм„ң л’ӨлҠҰкІҢ мұ…мқ„ мһЎм•ҳмҠөлӢҲлӢӨ.

лӢӨл°©м—җм„ң, л§Ңмӣҗ лІ„мҠӨм—җм„ң лӮұмһҘмңјлЎң м°ўмқҖ лҢҖмһ… м°ёкі м„ңлҘј л“Өм—¬лӢӨліҙл©° 30мӮҙм—җ м„ұк· кҙҖлҢҖ мҳҒл¬ён•ҷкіј м•јк°„м—җ л“Өм–ҙк°”мҠөлӢҲлӢӨ. мҡ°мЈјмҷҖ лі„мқ„ мўӢм•„н•ҙм„ң мұ…к№Ңм§Җ м“ҙ мӮ¬лһҢмқҙ мӣ¬ мҳҒл¬ён•ҷкіј? н•ҳкі л¬»лҠ” мӮ¬лһҢл“Өмқҙ мһҲмҠөлӢҲлӢӨ. н• л§җмқҙ л”ұнһҲ м—Ҷм–ҙм„ң к·ёлҹ¬мЈ , вҖҳмҳҒл¬ёвҖҷлҸ„ лӘЁлҘҙкі к°”лӢӨкі .

мғқк°Ғн•ҙліҙл©ҙ лӮҳлҠ” к·ё м–ҙлҰ° мӢңм Ҳл¶Җн„° лҸ„лҢҖмІҙ мҡ°мЈјzлһҖ л¬ҙм—Үмқёк°Җ н•ҳлҠ” мқҳл¬ёмқ„ н’Ҳкі лі„л№ӣм—җ м·Ён•ҙ мӮҙм•ҳлҚҳ кІғ к°ҷмҠөлӢҲлӢӨ. лі„мқҖ мҡ°мЈјмқҳ мЈјлҜјмқҙлӢҲк№Ң лӢ№м—°н•ң мқјмқҙкІ м§Җмҡ”.

мҡ°мЈјлҠ” н•ңл§Ҳл””лЎң лӮҙк°Җ мӮ¬лҠ” лҸҷл„Өлқј н• мҲҳ мһҲмҠөлӢҲлӢӨ. к·ё лҸҷл„Өк°Җ м–ҙл–»кІҢ мғқкІјлӮҳ к¶ҒкёҲн•ҙн•ҳлҠ” кІғмқҖ м–ҙлҰ°м•„мқҙмқҳ нҳёкё°мӢ¬кіј лӢӨлҘј л°”к°Җ м—Ҷм§Җмҡ”. л§Ҳм°¬к°Җм§ҖлЎң, мқҙ мҡ°мЈјлқјлҠ” лҸҷл„Өк°Җ м–ҙл–»кІҢ мғқкІјлӮҳ м•Ңкі мһҗ н•ң кІғмқҖ мқёлҘҳмқҳ мҳӨлһң кҝҲмқҙм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ. мҡ°мЈјм—җ лҢҖн•ҙм„ңлҠ” мң м„ң к№ҠмқҖ м§Ҳл¬ё м„ё к°Җм§Җк°Җ мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.

мҡ°мЈјлҠ” л¬ҙм—Үмқёк°Җ?

мҡ°лҰ¬лҠ” м–ҙл””м—җм„ң мҷ”лҠ”к°Җ?

мҡ°мЈј мҶҚм—җм„ң мӮ¬лһҢмқҖ м–ҙл–Ө мЎҙмһ¬мқёк°Җ?

лҲ„кө¬м—җкІҢлӮҳ мқҙлҹ° мқҳл¬ёмқ„ к°Җ진 м Ғмқҙ лҚ”лҹ¬ мһҲмқ„ кІғмһ…лӢҲлӢӨ. м Җ м—ӯмӢң мҠӨл¬јмқҙ к°“ л„ҳмқҖ мӢңм Ҳ, мқҙлҹ° к°ҲмҰқмқ„ н’Җм–ҙмӨ„ мІңл¬ён•ҷ мұ…мқ„ м°ҫм•„ мІӯкі„мІң н—Ңмұ…л°©л“Өмқ„ л’Өм§Җл©° лҸҢм•„лӢӨл…”м§Җл§Ң к°ҲмҰқмқҖ мү¬ мӮ¬лқјм§Җм§Җ м•Ҡм•ҳмҠөлӢҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лӢӨ ліҙлӢҲ л°ҘлІҢмқҙлЎң м¶ңнҢҗмқ„ н•ҳл©°, мӢ¬мӢ¬м°®кІҢ мІңл¬ё кҙҖл Ё мұ…л“Өмқ„ кё°нҡҚн•ҳкі , мў…лӢ№м—җлҠ” н•ңкөӯ мөңмҙҲмқҳ м•„л§Ҳ추м–ҙ мІңл¬ё мһЎм§Җ вҖҳмӣ”к°„ н•ҳлҠҳвҖҷмқ„ м°Ҫк°„н•ҳкё°лҸ„ н–ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

лӮҳмқҙ мҳӨмӢӯлҸ„ лҗҳкё° м „м—җ к°•нҷ”лҸ„ мӮ°мҶҚмңјлЎң л“Өм–ҙк°„ лҚ°лҠ” м–ҙл–Ө кі„кё°к°Җ мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ. лҠҳ м•јк·јмқ„ л°Ҙ лЁ№л“Ҝ н•ҳлҠ” кІҢ м¶ңнҢҗмӮ¬ нҺём§‘мӢӨмқёлҚ°, к·ёлӮ лҸ„ м•јк·јн•ҳкі м§‘мңјлЎң лҸҢм•„к°ҖлӢӨ л¬ёл“қ лҶ’мқҖ м•„нҢҢнҠё лІ лһҖлӢӨм—җ лҲ„лҹ° мЎ°л“ұ н•ҳлӮҳк°Җ лҚ©к·ёлҹ¬лӢҲ кұёл Ө мһҲлҠ” кұё лҙӨм§Җмҡ”. мҲңк°„ мқҙлҹ° мғқк°Ғмқҙ лІҲлң© л“ӨлҚ”кө°мҡ”. вҖҳм•„, лӮҳлҠ” м•„нҢҢнҠё м•Ҳл°©м—җм„ мЈҪм§Җ л§җм•„м•ј н• н…җлҚ°вҖҰ.вҖҷ м •мӢ м—Ҷмқҙ мқјн•ҳлӢӨк°Җ м–ҙлҠҗ лӮ к°‘мһҗкё° лҢҖлҸ„мӢң м•„нҢҢнҠё м•Ҳл°©м—җм„ң мЈҪлҠ” кІғ. мқҙкІҢ лӮҙ мқёмғқ мөңм•…мқҳ мӢңлӮҳлҰ¬мҳӨ к°ҷлӢӨлҠ” мғқк°Ғмқҙ л“Өм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ. кі„кё°к°Җ мҳӨмһҗ лҜёл Ё м—Ҷмқҙ м¶ңнҢҗмӮ¬лҘј м ‘м—Ҳм§Җмҡ”.

мҡ°лҰ¬ 집мқҖ к°•нҷ”лҸ„ м„ңмӘҪ лҒ„нҠёлЁёлҰ¬мқҳ нҮҙлӘЁмӮ°мқҙлқјлҠ” м•јнҠёл§үн•ң мӮ° мҶҚм—җ мһҲмҠөлӢҲлӢӨ. н•ҙл§Ң м§Җл©ҙ мӮ¬мң„к°Җ м Ғмҡ”н•ҳкі , лӢ¬мқҙ м—ҶлҠ” л°Өм—җлҠ” н•ң м№ҳ м•һмқҙ м•Ҳ ліҙмһ…лӢҲлӢӨ. к·ёлһҳм„ң кІЁмҡёлӮ л°Ө м—ҙ мӢңмҜӨ л§ҲлӢ№м—җ лӮҳм„ңл©ҙ, м „к№ғмӨ„м—җ кұёлҰ° л°©нҢЁм—°мІҳлҹј лӮЁмІңм—җ лҚ©к·ёлҹ¬лӢҲ кұёл Ө мһҲлҠ” лі„мһҗлҰ¬ н•ҳлӮҳлҘј лҠҳ л§ҢлӮ©лӢҲлӢӨ. л°”лЎң мҳӨлҰ¬мҳЁмһҗлҰ¬. м§Җкө¬ н–үм„ұмқҳ лӮЁмІңкіј л¶ҒмІң нҶөнӢҖм–ҙ н•ҳлҠҳмқ„ л’ӨлҚ®кі мһҲлҠ” 88к°ң лі„мһҗлҰ¬ мӨ‘м—җм„ң мң мқјн•ҳкІҢ мқјл“ұм„ұ л‘җ к°ңлҘј лҪҗлӮҙкі мһҲлҠ” лі„мһҗлҰ¬м§Җмҡ”. кІҢлӢӨк°Җ к°ҖмҠҙк»ҳм—җ м•„лҰ„лӢӨмҡҙ м„ұмҡҙк№Ңм§Җ н•ҳлӮҳ н’Ҳкі мһҲм§Җмҡ”. мҳҲмҒң лӮҳ비 лӘЁм–‘мқ„ н•ң мҳӨлҰ¬мҳЁ лҢҖм„ұмҡҙмһ…лӢҲлӢӨ.

м§ҖкёҲлҸ„ лі„л“Өмқҙ нғңм–ҙлӮҳкі мһҲлҠ” мқҙ м„ұмҡҙм—җм„ң м§Җкө¬к№Ңм§Җмқҳ кұ°лҰ¬лҠ” м•Ҫ 1,500кҙ‘л…„. мҙҲмҶҚ 30л§Ңkmмқҳ л№ӣмқҙ 1,500л…„мқ„ лӢ¬л Өм•ј лӢҝмқ„ мҲҳ мһҲлҠ” кұ°лҰҪлӢҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лӢҲк№Ң м§ҖкёҲ лӮҙк°Җ ліҙкі мһҲлҠ” мҳӨлҰ¬мҳЁ лҢҖм„ұмҡҙмқҖ мӢ лқјмқҳ мқҙмӮ¬л¶Җк°Җ мҡ°мӮ°көӯмқ„ н•©лі‘н•ҳлҚҳ л¬ҙл өмқё 1,500л…„ м „мқҳ лӘЁмҠөмқё кұ°м§Җмҡ”. н•ҳм§Җл§Ң мқҙ м •лҸ„ кұ°лҰ¬лҸ„ лҢҖмҡ°мЈјм—җ 비н•ңлӢӨл©ҙ нҒ° л°”лӢ·мҶҚмқҳ л¬јл°©мҡё н•ҳлӮҳм—җ м§ҖлӮҳм§Җ м•ҠмҠөлӢҲлӢӨ.

л°Өн•ҳлҠҳмқҳ лі„л°ӯмқ„ кұ°лӢҗлӢӨ ліҙл©ҙ мҡ°мЈјмқҳ м—ӯмӮ¬лҘј мғқк°Ғн•ҳкІҢ лҗ©лӢҲлӢӨ. 137м–ө л…„ м „ вҖҳмӣҗмӢңмқҳ м•ҢвҖҷм—җм„ң нғңм–ҙлӮң мҡ°мЈјлҠ” м§ҖкёҲ мқҙ мҲңк°„м—җлҸ„ м—„мІӯлӮң мҶҚлҸ„лЎң нҢҪм°Ҫмқ„ кі„мҶҚн•ҳкі мһҲмҠөлӢҲлӢӨ. нғңмҙҲмқҳ мҡ°мЈјм—җм„ң мӣҗмӢң мҲҳмҶҢ кө¬лҰ„л“Өмқҙ мҲҳм–ө, мҲҳмӢӯм–ө л…„мқ„ м„ңлЎң лӯүм№ң лҒқм—җ мҲҳмІңм–ө к°ңк°Җ л„ҳлҠ” мқҖн•ҳл“Өмқ„ л§Ңл“Өм–ҙлӮҙкі , к·ё мҲҳмІңм–ө мқҖн•ҳл“Өмқҙ м§ҖкёҲ мқҙ кҙ‘л§үн•ң мҡ°мЈј кіөк°„мқ„ м–ҙм§Җлҹ¬мқҙ 비мӮ°н•ҳкі мһҲлҠ” кІғмһ…лӢҲлӢӨ. мҡ°лҰ¬ мқёк°„ лҳҗн•ң к·ё лі„мқҳ мқјл¶ҖлЎң лӘёмқ„ л§Ңл“Өкі мғқлӘ…мқ„ м–»м–ҙ нғңм–ҙлӮ¬мҠөлӢҲлӢӨ. лі„мқҙ м—Ҷмңјл©ҙ мқёлҘҳлҸ„ м—ҶмҠөлӢҲлӢӨ. лі„кіј мқёк°„мқҳ кҙҖкі„лҠ” мқҙмІҳлҹј л°Җм ‘н•ң кІғмһ…лӢҲлӢӨ.

1. мҳӨлҰ¬мҳЁмһҗлҰ¬

2. мҳӨлҰ¬мҳЁ лҢҖм„ұмҡҙ

3. мҳӨлҰ¬мҳЁмһҗлҰ¬ лӮЁмӘҪ л§җлЁёлҰ¬ м„ұмҡҙ

кҙ‘лҢҖл¬ҙліҖн•ң мҡ°мЈјмҷҖ м–өкІҒмқҳ мӢңк°„мқ„ мғқк°Ғн•ҳл…ёлқјл©ҙ, мҡ°лҰ¬л„Ө мӮ¶мқҙлһҖ кІҢ м–јл§ҲлӮҳ нӢ°лҒҢ к°ҷкі м°°лӮҳмқёк°ҖлҘј м ҲмӢӨнһҲ лҠҗлҒјкІҢ лҗ©лӢҲлӢӨ. к·ёлҰ¬кі м–ҙлҠҗлҚ§ вҖҳлӮҳвҖҷлқјлҠ” мЎҙмһ¬лҠ” л¬ҙн•ңмҶҢз„Ўйҷҗе°Ҹмқҳ м җ н•ҳлӮҳлЎң мҶҢмӢӨлҗҳкі , мў…көӯм—җлҠ” л”ұнһҲ вҖҳлӮҳвҖҷлқјкі м •мқҳн• л§Ңн•ң к·ё л¬ҙм—ҮлҸ„ лӮЁм•„ мһҲм§Җ м•ҠмқҢмқ„ лҠҗлҒјкІҢ лҗ©лӢҲлӢӨ. лҳҗн•ң мқҙ вҖҳлӮҳвҖҷлқјлҠ” мЎҙмһ¬лҠ” лҢҖмҡ°мЈј мҶҚм—җм„ң к·ё м–ҙл””м—җ к·ё л¬ҙм—ҮмңјлЎң лҒјмӣҢ л„Јм–ҙлҸ„ н•ҳл“ұ лӢӨлҘј кІҢ м—ҶлҠ” к·ёлҹ° ліҙмһҳкІғм—ҶлҠ” мЎҙмһ¬мһ„мқ„ к№Ҡмқҙ мһҗк°Ғн•ҳкІҢ лҗҳм§Җмҡ”. к·ёлҹ¬л©ҙ л§Ҳм№ЁлӮҙлҠ”, лӮҳмҷҖ л„ҲлқјлҠ” м°Ёмқҙк№Ңм§Җ нқҗлҰҝн•ҙм§Җкі , л¬јзү©кіј м•„жҲ‘мқҳ кІҪкі„л§Ҳм Җ м•„л Ён•ҙм§Җкі л§ҷлӢҲлӢӨ.

мқҙ м§Җкө¬м—җ мӮ¬лҠ” мҡ°лҰ¬лҠ” л„Ҳл¬ҙлӮҳ лҲҲм•һмқҳ нҳ„мӢӨм—җ н•ЁлӘ°лҗң лӮҳлЁём§Җ, лЁёлҰ¬ мң„мқҳ м Җ м—„мІӯлӮң нҳ„мӢӨмқҖ к№Ңл§Ҳл“қн•ҳкІҢ мһҠм–ҙлІ„лҰ¬кі мӮҪлӢҲлӢӨ. л§җн•ҳмһҗл©ҙ мҡ°мЈј л¶Ҳк°җмҰқмқҙм§Җмҡ”. лҲҲм•һмқҳ кІғ, л•… мң„мқҳ кІғм—җл§Ң лӘЁл“ кҙҖмӢ¬мқ„ мҸҹмҠөлӢҲлӢӨ. к·ёлһҳм„ң лӯ”к°Җ мЎ°кёҲмқҙлқјлҸ„ мӮҗлҒ—н•ҳл©ҙ к·№лӢЁм Ғмқё мғқк°Ғл“Өмқ„ н•©лӢҲлӢӨ. мӢңк°Ғмқ„ лӢ¬лҰ¬н•ҳл©ҙ лҳҗ лӢӨлҘё м„ёмғҒмқҙ мһҲлҠ”лҚ° л§җмһ…лӢҲлӢӨ. лі„мқ„ ліҙкі мҡ°мЈјлҘј мӮ¬мғүн•ҳлӢӨ ліҙл©ҙ ліҙлӢӨ л„“мқҖ мӢңк°ҒмңјлЎң м„ёмғҒкіј мқёмғқмқ„ ліҙкІҢ лҗҳм§Җ м•Ҡмқ„к№Ңмҡ”. л•ҢлЎңлҠ” лІ„кұ°мҡҙ мқёк°„мӮ¬лҸ„ мўҒмҢҖк°ҷмқҙ ліҙмқҙкі , м„ёмғҒ м•һм—җ м«„м§Җ м•Ҡкі нһҳлӮҙм„ң н—Өміҗ лӮҳк°Ҳ мҲҳ мһҲмңјлҰ¬лқј мғқк°Ғн•©лӢҲлӢӨ.

мһ‘л…„мқҖ н•ҙмҷ•м„ұмқҙ мқёк°„м—җкІҢ мІҳмқҢ л°ңкІ¬лҗҗмқ„ лӢ№мӢңмқҳ к·ё мһҗлҰ¬лЎң 165л…„ л§Ңм—җ лҸҢм•„мҳЁ н•ҙмҳҖмҠөлӢҲлӢӨ. нғңм–‘ мЈјмң„лҘј 280м–өkm м—¬н–үн•ҳкі лҸҢм•„мҳЁ н•ҙмҷ•м„ұмқҙ м§Җкө¬лҘј ліҙл©° мқҙлҹ¬м§Җ м•Ҡм•ҳмқ„к№Ң мӢ¶л„Өмҡ”. вҖңм•„, м§ҖлӮңлІҲ мқҙ мһҗлҰ¬м—җ мҷ”мқ„ л•Ң ліё м§Җкө¬ мӮ¬лһҢл“Өмқҙ н•ң мӮ¬лһҢлҸ„ мӮҙм•„ мһҲм§Җ м•Ҡл„ӨвҖҰ.вҖқ мҡ°лҰ¬к°Җ мҡ°мЈјлҘј мӮ¬мғүн•ҳлҠ” кІғмқҖ, мқёк°„мқҙ м–јл§ҲлӮҳ нӢ°лҒҢ к°ҷмқҖ мЎҙмһ¬мқёк°ҖлҘј к№Ҡмқҙ мһҗк°Ғн•ҳкі , мһҘкө¬н•ң мӢңк°„мқҳ нқҗлҰ„кіј л¬ҙн•ңн•ң кіөк°„мқҳ нҷ•лҢҖ мҶҚм—җм„ң, мһҗм•„мқҳ мң„м№ҳлҘј м°ҫм•„лӮҙлҠ” 분별л Ҙкіј к№ЁлӢ¬мқҢмқ„ м–»кё° мң„н•Ёмһ…лӢҲлӢӨ. к·ёкІғмқҙ кі§ вҖҳлӮҳвҖҷлҘј лҶ“м•„лІ„лҰ¬кі вҖҳлӮҳвҖҷлҘј 비мҡ°лҠ” мқјмқҙкІ м§Җмҡ”.

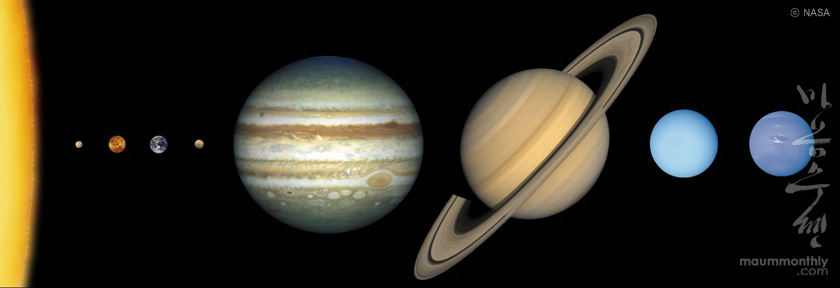

нҒ¬кё° 비лЎҖлЎң ліҙм—¬мЈјлҠ” нғңм–‘кі„ к°ҖмЎұл“Ө. нғңм–‘ л°–мңјлЎң мҲҳм„ұ, кёҲм„ұ, м§Җкө¬, нҷ”м„ұ, лӘ©м„ұ, нҶ м„ұ, мІңмҷ•м„ұ, н•ҙмҷ•м„ұмқҙ мһҲлӢӨ.

мӮ¬м§„ м¶ңмІҳ _ NASA

мқҙкҙ‘мӢқлӢҳмқҖ м„ұк· кҙҖлҢҖ мҳҒл¬ён•ҷкіјлҘј мЎём—…н•ҳкі 30м—¬ л…„ лҸҷм•Ҳ м¶ңнҢҗкі„м—җ мў…мӮ¬н–ҲлӢӨ. м Җм„ңлЎңлҠ” <мІңл¬ён•ҷ мҪҳм„ңнҠё> <н•ңкөӯк·јнҳ„лҢҖмӮ¬мӮ¬м „> <м•„л№ , лі„мһҗлҰ¬ ліҙлҹ¬ к°Җмҡ”> л“ұмқҙ мһҲмңјл©° нҳ„мһ¬лҠ” к°•нҷ”лҸ„ м„ңмӘҪ нҮҙлӘЁмӮ°м—җм„ң лі„мқ„ ліҙкі лҶҚмӮ¬лҘј м§Җмңјл©° мӮҙкі мһҲлӢӨ.