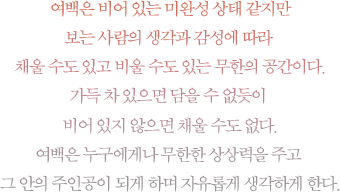

강화도 해 질 무렵 바닷가.

강화도 동막리. 2011.

사진 & 글 전학출

어린 시절, 꼴망태를 메고 아버지 뒤를 쫓아 나섰다. 안개가 유난히 자욱한 저수지 길을 돌고 돌아 산을 오르면, 한 편의 수묵화 같은 풍경들이 나를 반겨주었다. 그 기억 때문인가. 지금도 안개 자욱한 풍경과 마주하고 있노라면 그 시절의 풍경들이 아련하게 다가온다. 그 떨림을 느끼며 새하얀 화선지에 먹으로 채색하듯 오늘도 셔터를 누른다.

말도바다

새벽이면 중국에서 닭이 우는 소리가

들린다는 말이 있을 정도로 우리나라에서

중국과 가장 가까운 섬이다.

서해의 외딴섬 말도. 2010.

자연은 늘 변화한다. 한 번도 똑같은 모습을 보여준 적이 없다. 분명 같은 장소임에도 똑같지 않다. 어제는 없던 구름이 지나가든, 순간 불어오는 바람에 낙엽이 흔들리든, 자연은 매 순간 변화한다. 여백이라는 주제로 사진을 찍는 동안 자연을 이해하며 순응하게 되었다. 화가는 작가의 상상력을 바탕으로 그림을 그리지만, 사진가는 자연이 응해주지 않으면 그 어떠한 사진도 찍을 수 없다. 그 자연의 오묘하고도 아름다운 모습을 지켜보면서 내 마음은 자연의 텅 빈 여백을 닮아갔다. 삶이 되어갔다.

느티나무

느티나무 보리밭에서 여명이 밝아오고 있다.

전북 김제. 2012.

여백은 비어 있는 미완성 상태 같지만 보는 사람의 생각과 감성에 따라 채울 수도 있고 비울 수도 있는 무한의 공간이다. 가득 차 있으면 담을 수 없듯이 비어 있지 않으면 채울 수도 없다. 여백은 누구에게나 무한한 상상력을 주고 그 안의 주인공이 되게 하며 자유롭게 생각하게 한다.

나룻배 어부가 전날 쳐놓은 그물을 안개 속에서 걷어 올리고 있다. 남이섬. 2011.

사진가 전학출님은 1946년에 전남 강진에서 태어났으며, 홍익대학원 현대미술 최고위 과정을 수료했습니다. 30년이 넘게 전국 방방곡곡을 돌아다니며 우리나라 자연의 서정적인 아름다움을 담아온 님은 16회의 개인전, 20여 회의 그룹전을 해왔으며, 저서로는 <한국의 풍경 이야기> <한국 풍경 사진 친구들>(공저) 등이 있습니다.