교육도 생물이다.

못난 스승이 ‘바담 풍’이라 가르쳐도, 슬기로운 제자들이 ‘바람 풍’이라고 알아서 깨치는 일도 있다.

이른바 청출어람. 선생치고는 좀 어리버리한 내겐 가끔 있는 일이다.

사춘기 초입 열세 살 인생들에게 젊은 교생 선생님은 그야말로 로망이다. 실습 기간 불과 2주일 만에 아이들은 제가 가진 도토리를 몽땅 드릴 만큼 가까워져, 마침내 헤어지는 날 교실 풍경은 가랑잎 분교 졸업식장을 방불케 한다.

몇 해 전, 교생 실습 마지막 날도 그랬다. 젊은 교생 선생님들이 손을 흔들며 골마루 끝으로 사라지자, 아이들은 정든 선생님들이 건네준 편지를 꺼내 읽으며 또다시 흑흑거렸다. 그런데 사단이 났다. 모든 아이들이 교생 선생님의 편지에 감동해서 우는데, 딱 한 아이만 편지를 받지 못해서 울고 있었다. 착한 그 아이는 야속한 교생 선생님들이 떠날 때까지 내색 못 하고 있다가 뒤늦게 눈물을 흘리다 짝꿍한테 들켰다.

총명하고 마음씨 고운 교생 선생님들이 그럴 리가 없다. 그래서 찬찬히 그 원인을 찾아보니…. 아! 내 불찰이었다. 애초에 교생 한 명당 여섯 명씩 아이들을 배정하여 아동 관찰과 생활 지도를 부탁했는데, 내가 작성한 배정 명단에 그 착한 아이 이름이 없었던 것이다. 눈앞이 캄캄했다. 일단 아이한테 다가가 온전히 내 실수였음을 고백하고 사과했다. 그리고 문화상품권 한 장을 건네며 궁색하게 위로하였다. 다행히 아이도 칠칠치 못한 담임을 용서하는 듯 눈물을 닦았다.

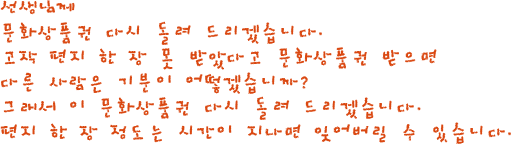

그런데 수업을 마치고 아이들이 모두 다 떠나간 후, 우연히 교사용 책상 한쪽에 네모반듯하게 접어놓은 종이 한 장을 보았다. 무언가 싶어 펼쳐보니 그 안에는 아까 그 문화상품권과 아이가 쓴 짧은 편지가 있었다.

아찔했다. 글이 눈에 들어오지 않았다. 열세 살 아이의 숨겨진 마음고생이 자괴감으로 몰려왔다. 못난 담임이 텅 빈 교실에서 혼자 그렇게 심란하게 한숨 쉬고 있던 바로 그 시간, 우리 학교 운동장에는 또 다른 일이 벌어지고 있었다. 수업을 마치고 운동장에 모여 축구를 하던 우리 반 아이 몇 명이, 때마침 강당에서 교육 실습 퇴교식 일정을 마치고 나가던 교생 선생님 한 명을 발견하였다. 아이들은 미주알고주알 그 일을 교생 선생님에게 말하였고, 교생 선생님은 재빨리 휴대폰 문자를 날렸다. 그리고 교문을 나서서 뿔뿔이 흩어졌던 다섯 명의 교생 선생님들이 순식간에 다시 학교로 돌아왔다. 다섯 명의 예비 교사들은 운동장 한쪽 플라타너스 나무 아래에 모여 한 아이를 위한 편지를 쓰기 시작했다. 아, 누가 교사를 꿈꾸지 않으랴.

다음 날 아침 조회 시간, 무려 다섯 통의 편지가 착한 그 아이한테 전해졌다. 젊은 선생님들의 편지 봉투와 편지지는 왜 그렇게 세련되고 예쁜지. 편지를 받아들고 쑥스러운 듯 웃음 짓는 착한 아이의 표정이 반짝거렸다. 나는 어제 그 대견스러운 문화상품권 이야기를 아이들에게 들려주었다. 우리 반 아이들은, 쉽사리 남을 원망하지 않으며 어울리지 않는 선물을 기꺼이 사양할 줄 아는 멋진 그 친구를 위해 열렬한 박수를 보냈다.

글 최형식 일러스트 유기훈