Eun Hee Kim is 60 years old and a housewife, artist, and the mother of two. Last October she held her first exhibition entitled “Our Pictures” About 10 years ago she became interested in painting Folk Art. At the exhibition she showed 26 pieces of her work; including “Noh-an-do,” a drawing of wild geese and reeds, and “Chek-ga-do,” a drawing of a bookstand. She says that emptying the mind is like peeling away a cellophane film overlaying the original. This is her story of throwing away the mind.

On a day lit by the autumn sun I opened my first exhibition. It was my intention to prepare a small cozy place for my friends to visit, rather than present my work to the public. But thankfully many people came to the exhibition, so it was a happy time and as lavish as a fully opened yellow chrysanthemum blossom.

When I was nine years old it was my dream to be an artist. I was drawing some dolls, and also some clothes to dress them up with, when my father said to me: “you are very good at that.” Just by him saying that I thought: “Oh, I should be an artist in my life!” Since then I have never thought about another career.

I was accepted into a fine arts college and majored in oriental painting. After graduation I worked in an office, met my husband, got married and raised two children. I stopped painting for ten years in order to fulfill my duty as a mother and a housewife. One day I longed to find my way back to the artist’s life, so I started painting again. I thought this would be enough to make me happy.

At first the fact that I was able to draw again really was enough to make me feel happy. Soon, however, I wanted to exhibit my work. But since I did not have any experience and no reputation I could not enter even the smallest group exhibition. However, I was able to participate in open exhibitions and public contests. Yet I was stressed out when other artists in the exhibition received better awards than I did.

I would think: “I can do better than that… That guy is not that much better than I am…” I really hated the narrow-minded self that kept on making comparisons about others. I even promised myself that I wouldn’t do that again, but I could not escape from such thoughts at all. I kept thinking about which contests I would submit my work to and which award I wanted to receive. Art fettered me, and in the end I came to think it was not the way I wanted. Then, in 2006, I began doing Maum Meditation. Actually, when my sister suggested it to me, my son started doing it first. After he began meditation his mindset changed completely.

My son was always at the top of his classes in school, but he also had a lot of stress because he obsessively thought he had to have those top honors all the time. One day he said to me: “In the past I always had to struggle to maintain my top position in class. But after doing Maum Meditation I just have as my goal to be in the top position. Now I have fun learning more; and I still have the same result except that now I enjoy studying!” His words touched me as he had found the joy of learning and it was not laborious for him anymore. It was right after I saw this change in him that I started Maum Meditation.

While I was looking back on my life and throwing it away in the meditation, from deep down in my mind these words came to me: “It’s Freedom!” I was amazed by this! It really was the first time I had ever felt this much relief. I thought I had lived quite well, happily and freely. I felt as if something I had unknowingly been shackled to had exploded and blown off me. I continued to throw away the mind. Then, I realized that the self I had thought was “me” was not actually me, and the “real me” was the forever-living existence of the mind that is as broad as the infinite Universe. It was just astonishing!

My life had actually gone pretty smoothly. I was raised by good parents, my children turned out really well, my husband’s business was successful, and also my in-laws were very good to me as well. Yet, I didn’t have any gratitude towards anyone or anything. Even though I was doing what I enjoyed doing the most, my artwork, in reality I was only trapped in a sense of inferiority from comparing myself to others. I perceived that what people yearned for most in life was pride. Likewise, my paintings were just a projection of my pride. I felt I had to draw better than others did; I had to get complimented and highly recognized. At that very moment I became distant from my artwork. Painting is a form of expressing one’s mind world, and all of these minds had been portrayed in my paintings.

In my meditations I threw away my minds; they were like tree branches, one leading on to another one and another one after that. I threw away even the memories about painting, like the brushes, the art books, the galleries I had visited and so on. Then one day I became natural and comfortable with painting. Emptying the mind was just like peeling away a layer of cellophane that had been adhered to my life. Although you peel off that cellophane overlay, what was originally underneath is still there. So, after eliminating the colored glasses of the mind, I was able to know what it is to act and live without mind.

Painting itself is a joy to me now. I no longer have such thoughts like I must paint exceptionally well; or that the color selection must be just right. I just paint, and the color comes naturally. Now, the pieces get done.

From time to time I feel that the fine arts people in olden times also had this kind of mindset when they created their artwork. Our ancestors painted to reflect deeply on their inner selves rather than to gain recognition from others. Therefore they tried to empty their minds beforehand. These days I truly feel deeply that one has to subtract one’s mind. If you are full of thoughts then you are overwhelmed by them and cannot faithfully live in the moment, no matter what you do.

A middle aged man who visited my exhibition said “I like your paintings as they portray no self.” I was grateful for him, and honestly liked his comments. Another visitor also told me “I just want to sit and rest here, your gallery is so peaceful.”

It is my wish that my paintings genuinely give comfort when they are hung in a home. There have been many pieces created by many folk artists down thru history. I would like to create pieces that always fit into any home, art that feels like it belonged there from the beginning. I would like to live such a life.

열린 고민 상담소

20대 중반의 직장 여성입니다. 저는 너무 소심한 성격에다, 다른 사람의 말을 있는 그대로 못 들어서 고민입니다. “오늘 이쁘네” 칭찬해주면 저 사람이 오늘 뭐 부탁할 거 있나? 하고 “청소하자” 하면 내 자리가 지저분한가? 이런 생각을 자꾸 하게 됩니다. 그런 혼자만의 생각 때문에 사람들을 오해하고 불편하게 만들기도 하고요. 앞으로 사회생활이나 잘할 수 있을지…. 저도 심플하고 쿨하게 살고 싶은데 정말 어렵네요.

저 역시 그랬기 때문에 공감이 갑니다. 어떤 날은 있는 그대로 받아들이는가 하면 어떤 날은 타인이 했던 말이나 동료의 행동 하나하나에 지나치게 신경이 쓰이더라고요. 그런 저를 가만히 관찰해 보았습니다. 보니 타인의 행동을 그냥 그 자체로 해석할 때는, 제가 건강할 때였습니다.

어떤 힘든 프로젝트를 마무리했을 때 등 ‘자존감’이 높아진 경우이고, 반대로 제대로 못한 경우 유독 타인의 말을 그대로 받아들이지 못하더라고요. 그래서 그럴 때면 저는 제 자신을 건강하게 만들려고 노력합니다. 그래서 저는 고민녀님께 먼저 휴식을 권유하고 싶네요. 여행을 다녀오거나 좋아하는 걸 해보는 것 등 무엇이든 자신만을 위한 시간을 한번 가져보세요. 그렇게 내 스스로의 자존감을 먼저 찾으려 노력해보세요. ♣ 왕지상 / 직장인

저는 소심해도 괜찮다는 말을 드리고 싶습니다. 좀 소심하면 어때요? 저도 한때는 소심한 제가 너무 싫었지만, 어느 순간 그냥 받아들이고 나니 편하더라고요. 그리고 소심한 사람은 사실 믿고 사귈 수 있어요. 소심하니까요.^^ ♣ 김진현 / 직장인

저도 님과 비슷한 20대를 보냈습니다. 트리플A형이라고 할 정도로 소심하고 망상이 많아서 불면증도 심했고요. 30대에 접어든 어느 날, 우연히 책을 읽다가 이런 생각이 들었어요. 내가 만나는 모든 사람들은 결국 나를 성장시키기 위해서 세상이 보내준 선물이구나. 그걸 알게 된 순간부터는, 내 잣대로 짓고 부수기보다는, 무슨 말이든 쿨하게 나를 돌아보는 잣대로 삼았던 거 같아요. 예를 들어 정말 청소를 못했다 여기면, 그때부터 청소하면 되는 거고, 예쁘다고 하면 그냥 나를 격려해주시는 소리구나, 자신감을 얻고. 용기를 내어 세상을 믿어보세요. 아무리 안 좋게 느껴지는 거라도, 정말 모든 게 나를 위한 선물이라는 것을요. 그러면 당연히 세상 사람들도 나를 반가이 맞아줄 거예요. 파이팅!^^ ♣ 장혜정 / 직장인

소심한 성격, 저는 이렇게 고쳐봤어요. 자신만의 기준을 정하는 거예요. 저도 소심하고 내성적이라 무슨 일을 하고 나면 후회를 많이 하고 결정도 쉽게 못 내렸는데, 어느 날, 딱 3번만 생각하고 무조건 결정하기로 기준을 정했죠. 예를 들면 ‘청소하자’ 하면 내 자리가 지저분한가? 지금까지 내가 청소를 못 했나? 이렇게 두 번만 생각하고는 “제 자리가 좀 지저분한가요?” 하고 정말 궁금한 점은 물어보는 겁니다.(단, 여쭤볼 땐 항상 정중하게.^^) 그렇게 생각 끊어보기 훈련을 하다 보면, 머지않아 쏘 쿨~ 녀가 되어 있을 거예요.^^ ♣ 이주현 / 직장인

사실 말끝마다 오해하는 사람을 보면 다들 굉장히 피곤해해요. 그러다 보면 그 사람에게 아예 말을 하지 않게 되죠. 그런 고민이 될 때 살짝 미소 짓는 습관을 가져보세요. 그러면 상대방도 상큼하게 다가오고, 고민에서도 벗어날 수 있을 거예요. ♣ 임정 / 직장인

자꾸만 남의 말에 신경 쓰는 것은, ‘좋은 사람’으로 평가받고 싶다, 그런 생각이 강해서더라고요. 그러니까 우선은 지나치게 남을 의식하는 마음부터 버려봤으면 좋겠어요. 정말 중요한 것은 남의 시선이 아닌 바로 내가 가꿔가는 진정한 행복이잖아요. 사실 남들은 나에게 그렇게 관심이 많지는 않답니다. 그리고 그렇게 고민할 시간에 업무 능력을 키워보라고 해주고 싶네요. 그러면 스스로 생긴 자신감 때문에, 남의 시선에 흔들리지 않고 쿨하게 살 수 있을 거예요. 사실, 두 아이를 키우는 엄마가 되고 보니 예전에 내가 뭘 그렇게 고민했나, 우스운 것이 많아요. 후회 없는 삶을 위해, 파이팅입니다.^^ ♣ 김은희 / 한국어 지도사

임신 8개월 차 직장 예비맘입니다. 맞벌이를 하고 있고요, 직장을 그만둘 수는 없는 상황입니다. 친정엄마는 언니 아기를 돌보고 계셔서 아기가 태어나면 시어머니께 부탁하려고 하는데, 남편은 그 핑계로 시댁에 많은 돈을 드리자고 하네요. 시아버지도 일을 하시는데 시댁 가계까지도 책임지고 싶은가 봐요. 저보고는 절대 직장을 그만두면 안 된다고 하면서. 시댁에 많은 돈을 드리면 제가 직장 다닐 이유가 없을 것 같은데 남편이 설득이 되지 않습니다. 좋은 방법이 없을까요?

일회용 컵 사용 줄이는 사회적기업 ‘브링유어컵’

취재 문진정 & 일러스트 최정여

밥값보다 커피값이 더 비싼 요즘, 커피 한 잔을 1,500원에 마실 수 있는 방법, 있기? 없기? 있기! 바로 청년 사회적기업 ‘브링유어컵(Bring Your Cup)’에 그 방법이 있다.

학교 선후배로 만난 이범규(23), 전지웅(26)씨는 졸업하기 전에 뭔가 의미 있고 다이내믹한 일을 해볼 게 없을까 아이디어를 낸 끝에 지난 1월, 브링유어컵이라는 프로젝트를 만들게 된다. 텀블러를 제작·판매함으로써 일회용 컵 사용도 줄이고, 제휴한 카페에 그 텀블러를 가지고 가면 아메리카노를 1,500원에 테이크아웃할 수 있는 네트워크를 만든 것. 이후 김민주(25)씨와 김영준(30)씨가 합류했고 지금은 홍대 앞, 신촌 등 서울 대학가의 50여 개 카페에서 1,500원만으로도 아메리카노 한 잔의 여유를 즐길 수 있게 되었다. 이외에도 공공장소에서의 컵 대여 서비스, 환경 단체와의 연대를 통해 일회용 컵 사용을 줄이기 위한 크고 작은 일들을 꾸려가고 있다. 이 청년 기업의 당찬 움직임에 동참하는 방법은 다음과 같다.

1,500원으로 커피 마시는 법

① 브링유어컵 홈페이지(bringyourcup.co.kr) 또는 제휴카페를 통해 텀블러(1만 원)나 멤버십 링(개인 텀블러가 있는 경우 사용, 3천 원)을 구매한다.

② 멤버십 링 구매 경우 링을 텀블러에 장착한다. ③ 브링유어컵 홈페이지, 스마트폰 애플리케이션을 통해 내 주변 제휴 카페를 검색한다. ④ 텀블러를 들고 제휴 카페에 가서 아메리카노를 1,500원에 테이크아웃한다.

반신반의하던 손님들도 한번 이용해 보고 나서는 가게 단골이 되는 경우가 많았어요. 좋은 커피를 저렴한 가격에 마실 수 있다는 게 가장 큰 매력인 것 같습니다. 일회용 컵 사용에 대한 경각심도 갖게 되고, 자신의 작은 행동이 환경에 조금이나마 기여하고 있다는 만족감과 뿌듯함도 느끼고요. 차근차근 자연스럽게 커피 문화가 바뀌고 개인 컵 소지 문화가 생기지 않을까 기대합니다.

전지웅/브링유어컵

언제나 사랑으로 감싸주시는 시아버지

저희 시아버님의 연세는 올해 90세이십니다. 저는 아버님을 뵐 때마다 큰 존경심과 함께 놀라울 때가 많습니다. 여고 교장을 마지막으로 정년퇴직하신 아버님이 교편생활 내내 새벽 6시에 출근하신 건 충남, 대전 교육계의 살아 있는 전설로 남아 있습니다.

퇴직 후에도 중소기업을 창립하셔서 88세까지 운영을 하셨습니다. 출퇴근을 하실 때도 버스를 타고 다시 지하철로 환승을 하고 다니셨습니다. 지하철을 탈 때도 꼭 계단을 이용해서 다니셨지요. 2년 전 회사를 정리하신 후에도 매일 한 시간 반씩 집 앞의 하상 도로를 걸으십니다. 건강해야 자식들에게 짐이 되지 않는다 생각하시기 때문입니다.

더 놀라운 일은 아버님은 모든 사람의 전화번호를 다 암기하고 계시다는 겁니다. 전화를 하면 바로 누구인지 알고, 전화를 거실 때도 암기하고 계신 번호로 전화를 하십니다.

올해 환갑인 저는 남편과 결혼을 한 지 35년이 됐습니다. 우리 가족은 타향에서 27년을 살다가 4년 전 남편의 고향인 대전으로 이사를 왔지요. 이사를 온 후 저는 일주일에 한 번은 꼭 시댁에 갑니다. 그동안 객지에 사느라 자식 노릇 한번 변변히 못 한 게 죄송해서, 지금부터라도 저녁 식사도 함께하고 자주 뵈어야겠다 싶어서입니다.

아버님은 저와 대화하는 것을 아주 좋아하십니다. 주로 집안 이야기나 자녀 교육, 정치와 역사 이야기 등을 말씀하시지요. 퇴직 후 하루 종일 집에 계시게 되면서는 컴퓨터 바둑도 두시고, 요즈음은 1000피스 퍼즐을 맞춘다 하십니다.

어머니마저 올 7월에 돌아가신 후로는 더욱 외로워 보이십니다. 치매를 앓던 어머니는 하루 종일 같은 말을 반복하시거나 물으셨지요. 저희가 할 수 있는 일은 어머니의 똑같은 질문에 매번 처음처럼 대답을 해드리는 것뿐이었습니다.

아버님은 어머니께서 당신보다 먼저 세상을 뜬 게 다행이라고 말씀하십니다. 어머니를 선산에 묻은 후 아버님은 한 달을 편찮으셨습니다. 늘 당당하고 카리스마 넘치던 어깨도 축 처지셨지요. 아버님의 허전한 그 뒷모습을 보며 저도 옛날 생각이 스쳤습니다.

제가 서른일곱 되던 해였습니다. 기관지 확장증이라는 병으로 오른쪽 폐를 절단하는 큰 수술을 받게 되었는데, 수술 후에도 비가 오는 날이면 아버님은 몸이 어떠냐고 늘 전화를 해주셨습니다. 또 제가 장사를 하느라 시어머니의 생신날을 기억 못 할 때도 종종 있었습니다. 그럴 때도 새벽이면 아버님이 전화를 주셨습니다. 어머니가 잠시 방을 비웠을 때 전화를 하셔서 “어미야! 오늘 네 어미 생일이다. 이따 전화라도 해라” 하고 바로 끊으십니다.

그럼 저는 아침 9시쯤에 전화를 합니다. 어머니는 부엌에서 동서들과 함께 있으므로 늘 아버님이 전화를 받게 되지요. 아버님은 “어미냐? 그래. 네 어미 바꿔줄게” 하고 마치 전화를 처음 받는 것처럼 하십니다. 어머니는 전화라도 해준 게 고맙다고 늘 말씀하셨고요.

매주 월요일 특별한 일이 없으면 시집에 가다 보니 저도 모르게 맛있는 음식만 보면 아버님 생각이 납니다. 결혼 후 안정된 생활을 못 해서 늘 걱정을 드렸던 셋째 아들인 남편은 아버지가 죽으라면 죽는 시늉이라도 해야 하는 효자입니다. 이제 우리 가정도 안정이 되었으니, 아버님께서 건강하게 오래 사시도록 잘 모시고 싶습니다.

아버님, 셋째 며느리는 아버님의 한결같은 사랑과 격려 덕분에 고단했던 인생을 잘 견뎌낼 수 있었습니다. 아버님, 존경하고 사랑합니다.

글 김성희 60세. 주부. 대전시 유성구 원내동

나에게 감동을 준 사람, 특별한 사람, 너무나 고마운 사람이 있으신가요?

그 사연을 소개해주세요. (edit@maum.org)

독자님의 마음을 대신 전해드립니다.

─

시아버지 박민순님께

셋째 며느리 김성희님의 마음을 담아

‘소중한 시아버지께’라는 문구와 함께 예쁜 꽃바구니를 선물로 보내드렸습니다.

협찬 예삐꽃방 www.yeppi.com

칠리소스 치킨구이

배달 치킨보다 몸에도 좋고 맛도 좋은 칠리소스 치킨구이입니다. 야들야들, 쫄깃한 닭다리 살이 매콤하고 달콤한 소스와 잘 어우러져 시원한 맥주와 함께 즐기기에도 좋습니다.

재료(2인분) 닭다리살 4개분, 고추장 1큰술, 케첩 2큰술, 토마토 1개, 양파 1/4개, 식용유 1큰술

① 닭다리살은 깨끗이 씻은 후 프라이팬에 식용유를 두르고 앞뒤로 노릇하게 익히면서 속까지 익힌다. ② 토마토와 양파는 다진다. ③ 분량의 고추장, 케첩, 다진 토마토, 다진 양파를 골고루 섞어 한소끔 끓인다. ④ 철판에 ①의 고기를 담은 후 ③의 소스를 올린다.

Single’s Tip

닭다리살은 뼈를 발라놓은 것을 활용하면 편리합니다. 취향에 따라 닭날개나 닭안심도 활용해보세요. 토마토는 푹 익혀도 좋지만 살짝 살캉하게 씹히는 질감이 있도록 익히면 신선한 맛을 느낄 수 있습니다.

글 문인영 / 자료 제공 지식채널

문인영님은 대학에서 식품영양학을 전공하고 현재 푸드스타일리스트로 활동 중입니다. 다양한 잡지와 방송매체를 통해서 메뉴 개발과 스타일링을 맡고 있으며 저서로 <싱글만찬> <다이어트 야식> <메뉴 고민 없는 매일 저녁밥>이 있습니다.

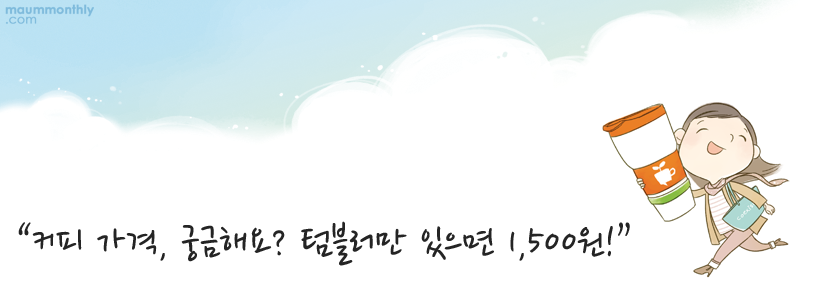

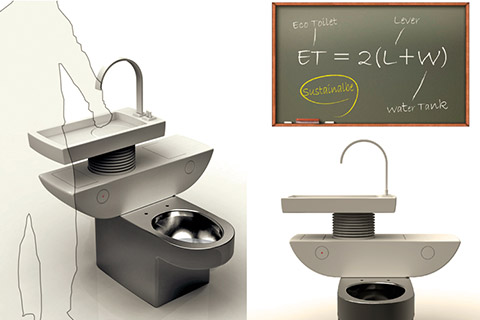

친환경 변기 에코 토일렛

이름은?

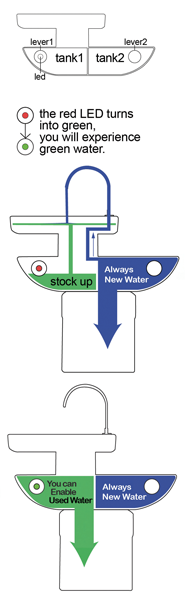

에코 토일렛(Eco Toilet), 친환경 변기로 세면대에서 사용한 물을 변기에서 재사용하는 것이다. 변기가 세면대를 떠받치고 있는 형상인데 변기에 수조와 레버가 각각 2개씩 달려 있는 것이 특징이라 이름 지을 때도 세면대보다는 변기(Toilet)에 더 높은 비중을 두었다.

어떻게 이런 생각을?

처음부터 물을 절약하는 콘셉트는 아니었다. 평소에 물 절약이라고는 샤워를 5분, 양치질을 2분 안에 끝낸다는 확고한 생활 수칙 외에는 별로 없다.(겨울에는 1분 감소^^;) 원래 가구를 좋아해서 세면대와 변기를 책상과 의자처럼 만들면 어떨까 하는 형태적인 호기심으로 접근하였다. 스케치를 여러 장 하다 보니 세면대와 변기가 마침 높이도 서로 달라서 세면대의 물이 자연스럽게 변기로 흐르는 아이디어를 추가했다.

제품의 원리는?

왼쪽과 오른쪽으로 물 내리는 레버가 2개, 수조 통이 2개로 나뉘어 있다. 세면대에서 사용한 물은 왼쪽 수조로 모이는데 물이 차면 센서가 감지하여 레버 옆의 작은 LED가 빨간색에서 초록색으로 바뀌게 된다. 그때 왼쪽 레버를 내려서 물을 사용하면 된다. 오른쪽 수조는 왼쪽 수조가 다 차지 않았을 때 언제나 사용할 수 있다.

어려웠던 점은?

수조가 2개일 때 생기는 문제, 센서 작동 가능성, 왼쪽 수조에 물이 넘칠 때 빠지는 배수구, 재사용수의 위생 처리, 머리카락 청소 등 사용하면서 생기는 상황을 정리하는 것이 쉽지는 않았다. 재사용수의 청결에 대한 기준 또한 사람마다 다른데, 재사용수를 중간 통로에서 정수 처리하거나 일정 시간마다 약품 처리하는 방법으로 청결 문제를 보완할 여지는 있지만 ‘재사용’이기에 여전히 아쉬움이 남는다. 그래도 약간의 불편함을 감수하거나 비용을 추가한다면 점진적으로 발전할 수 있다고 생각한다.

주변의 반응은?

각국에서 다양한 분들이 반응을 보여주셨다. 어떤 분은 ‘자신만의 재활용수 화장실을 만드는 걸 몇 년 동안 실패했는데 이 제품을 보고 다시 도전한다’는 메일을 보내셨다. 또 끝내 성사되지는 못했지만 멕시코 주택청에서 이 제품을 보급하고 싶다는 연락도 왔었다.

하고 싶은 말은?

그동안 디자인을 하면서 좋은 디자인에 대한 사람들의 관심과 기대를 알 수 있었다. 우연찮게 발견한 아이디어 때문에 나 스스로도 생각이 바뀌었듯이 다른 사람들도 이 디자인을 보고 물에 대해 한 번쯤 생각해본다면 그것만으로도 좋을 것 같다.

만든 사람 장우석(30) 디자이너

MBC-TV 특집 드라마 <못난이 송편>

최근 방송된 특집 드라마 ‘못난이 송편’이 많은 공감대를 불러일으키며 시청자들의 큰 호응을 받았습니다. 짧은 특집극인 만큼 전체 구성이나 인물 설정 등은 단편적이었지만 그만큼 효과적으로 사회적인 메시지를 전달한 것 같습니다. 그리고 이어진 큰 호응은 ‘왕따’ 현상에 공감하는 사람들이 우리 사회에 얼마나 많은지 단적으로 보여주었다 할 수 있습니다.

왕따의 논리는 동물의 세계와 비슷하다고 봅니다. 강자는 살아남아도 약자는 버림받는 원시적인 약육강식의 논리이자, 권력을 가진 자와 가지지 못한 자의 힘의 문제입니다. 드라마에서 언급한 대로 스스로의 가치를 낮추는 행위임에도 틀림없고요.

반장 예빈(주다영 분)의 따돌림으로 인해 자살까지 시도한 세진(조정은 분)은 같은 반 친구인 유민(김보라 분)을 왕따시키면 자신은 안전한 줄 알았습니다. 자신이 역으로 왕따가 될 거란 생각은 한 번도 해보지 않았던 거죠. 한때는 가해자였던 세진은 아슬아슬한 생존 경쟁에서 밀려난 약한 동물이 되어버렸습니다. 가해자 아이들은 피해자가 잘난 척해서, 못생겨서, 남들과 달라서라고 각종 핑계를 대지만 왕따의 이유가 될 수 있는 것은 수천 수만 가지가 있습니다. 그들이 동물적인 생존 원리에 동의하고 추구하는 이상 핑계는 아무것도 아닌 것입니다.

드라마 속 아이들은 하나같이 왕따의 조건을 갖지 않기 위해 노력합니다. 남들에게 약점 잡히지 않는 훈련을 어릴 때부터 받는 것입니다. 가해자의 입장에 서면 최소한 자신은 왕따를 당하지 않으니 먼저 선동하는 법도 본능적으로 배웁니다. 왕따를 주도하는 아이는 이런 질서를 당연하다고 생각하고 익숙하게 반응합니다.

오순복(경수진 분)은 놀림당하지 않기 위해 오아영으로 개명합니다. 세진의 부모는 잘못했어도 약점이 될까 봐 사과하지 않습니다. 못생긴 아이는 성형수술을 하고 뚱뚱한 아이들은 살을 뺍니다. 시골 출신이란 것과 가난도 들키지 않아야 합니다. 모든 게 약점이 될 수 있는 학교에서 재수 없이 걸리면 왕따를 당한다는 걸 알면서도 약점을 잡히지 않으려 노력합니다. ‘나만 왕따를 당하지 않으면 된다’는 그들의 질서는 살벌하다 못해 끔찍하지만 어떻게 보면 그런 생존을 가르친 건 바로 우리들의 사회입니다. 성인이 되어 직장 생활을 해도 아이들의 생존 원리는 전혀 달라지지 않기 때문입니다. 무한 경쟁을 추구하는 사회, 인간성을 상실한 사회라는 자조 섞인 비평을 우리는 수없이 들어왔습니다. 그 속에서 아이들이 원시적인 생존 본능만 배우게 되는 건 어쩌면 당연한 것 아닐까요.

아이들의 해맑은 웃음을 그대로 지켜주고 싶다면, 또 행복한 학창 시절을 갖게 해주고 싶다면 누군가 먼저 달라져야 하고 그 주체는 성인들이어야 할 것입니다. 약점부터 감추고 남의 약점을 들추는 아이로 자라서는 안 된다면, 부모들부터 바뀌어야 합니다. 세진이의 어머니가 깨닫고 선생님 주희(김정화 분)가 변하고 소정(장지은 분)이 순복을 위로하기 시작한 것처럼 누군가는 먼저 변해야 희망이 생긴다는 것이죠.

드라마 한 편이 잘못 흐르고 있는 사회의 질서를 바꿔놓을 수는 없다고 생각합니다. 그러나 꼭 언급되어야 할 사회 문제를 건드렸다는 점에서 많은 점수를 주고 싶습니다. 그리고 언젠가는 생각과 태도가 바뀌는 사람들도 늘어나지 않을까 생각해봅니다. 남과 다르면 못나고 약한 것이 아니라 ‘못생긴 송편일수록 더 눈에 잘 띄고 맛도 좋다’는 말을 기억해주는 날이 올 수도 있을 거라 믿어봅니다.

글 샤인 문화칼럼니스트 &

경상북도 영주 무섬마을

‘육지 속의 섬’ 무섬마을!

경북 영주시 문수면 수도리는 마치 물 위에 떠 있는 듯해서 무섬마을이라고 불린다. 안동 하회마을, 예천 회룡포와 마찬가지로 강이 육지를 크게 휘감으며 절경을 빚고 있다.

강은 낙동강의 지류인 내성천이다. 내성천은 경북 봉화에서 발원해 무섬마을 직전 500m쯤에서 소백산에서 내려온 서천과 합류해 무섬마을과 예천군 풍양면의 삼강주막을 지나 낙동강으로 접어든다. 무섬 앞을 흐르는 강은 폭이 100m도 넘는다. 백사장이 넓고 물길도 고와 보기만 해도 마음이 치유되는 것 같다.

마을의 집은 40여 채. 한국전쟁 전까지 주민이 400~500명에 이르던 마을이 현재는 주민 수 40여 명의 고즈넉한 한촌으로 변했다.

그러나 숲 아래 어깨를 맞댄 오랜 고택들을 보면 이곳이 양반촌이었음이 실감 난다. 마을 최초로 지어진 만죽재와 고종 때 의금부도사 김낙풍이 살았던 해우당을 비롯해서 김뢰진, 김규진, 김덕진, 박덕우의 가옥 등 기와채 9채가 민속자료나 문화재자료로 지정돼 있다. 영주선비촌의 만죽재, 해우당, 김뢰진 가옥, 김규진 가옥은 무섬마을의 원래 고택을 본떠 지은 것들이다.

마을을 풍수지리로 보면 산을 등지고 강을 바라보는 전형적인 배산임수 형태다. 또는 매실나무 가지에 꽃이 피는 ‘매화낙지형’, 연꽃이 물 위에 떠 있는 ‘연화부수형’이라고도 하는데 그 덕분에 많은 선비가 나오고 대대로 부를 누렸다고 한다. 마을 어르신들은 “반경 30리 안에 무섬마을 소유 농토가 쫙 깔렸었다”고 회상한다.

무섬마을 토박이 김한세씨는 “무섬은 태백산의 끝자락이고, 마을 앞에 보이는 산은 소백산의 끝자락이며 근방 아홉 개 골짜기의 물이 한곳에 모여 마을 앞으로 흐른다”고 설명한다. 집들의 방향이 서쪽으로 많이 치우쳐진 것은 물의 정기를 그대로 받아들이기 위함이란다.

박정희 정권 때에는 이처럼 좋은 마을의 기운이 끊길 뻔했다. 굽이치는 강물을 직선으로 만들려는 토목공사가 계획되고 기공식까지 성대하게 치러졌기 때문. 다행히 주민의 결사반대로 공사가 무산돼 오늘날까지 수려한 풍광이 남게 되었다.

무섬마을은 일제강점기에 일본 경찰의 탄압을 피해 아도서숙(亞島書塾)이 들어서며 독립운동이 벌어진 곳이기도 하다. 1928년 10월에 세워진 아도서숙은 일제의 창칼에 의해 폐쇄될 때까지 5년 가까이 계몽사상을 교육하고 독립 의식을 일깨우는 장소로 사용됐다. 물길에 의해 고립된 지리적 장점이 아도서숙의 탄생을 가능하게 했다.

마을을 외부와 연결하는 것은 오로지 외나무다리였다. 마을이 번창할 때에는 문수초등학교와 분교 두 곳 등 초등 교육 시설이 주변에 3개 있었고 학생 수도 500명 안팎으로 시끌시끌했다. 그때 등굣길로 이용되던 다리가 현재의 시멘트 다리(수도교) 자리에 있었고, 그 외에도 다리가 2개 더 있었다.

외나무다리는 삶과 죽음을 이어주는 상징물이었다. “무섬은 한번 시집오면 죽을 때까지 나가지 못했어요.” 김한세씨의 설명이다. 유교적 규율이 엄격한 지역이라서 여성의 입지는 좁을 수밖에 없었다. 가마 타고 시집올 때 건넜던 다리는 생을 마치고 상여에 실려 나갈 때 마지막으로 통과했다. 인생의 처음과 끝을 의미하는 곳이 외나무다리다.

그런데 그 다리가 요즘은 낭만과 추억을 쌓는 상징물로 변해 관광객의 시선을 끄는 데 큰 역할을 하고 있다. 무섬 사람들은 2005년부터 옛 정취와 전통을 되살리고 마을의 활기를 되찾기 위해 가을마다 성대한 축제를 벌인다. 여름 홍수 때 다리가 떠내려가는 것을 염려해 다리를 걷었다가 가을에 다시 설치하기를 반복한다.

초가지붕과 골목에 박덩이가 뒹굴고 다양한 꽃과 곡식이 숲과 함께 조화를 이뤄 옛 정취를 물씬 풍기는 전통 마을 수도리는 마음이 착잡할 때 조용히 가볼 만한 여행지이다. 바람이 스치는 너른 강줄기, 그 위로 노을 지는 석양이라도 바라본다면 부자 마을의 풍요로운 기운이 온몸에 전해지는 느낌을 받을 수 있을 것이다.

무섬마을은 너무 현대화된 하회마을과 지세가 비슷하지만 분위기는 전혀 다른 고즈넉한 여행지다.

글&사진 이두영 <죽기 전에 꼭 가봐야 할 여행지>의 저자

<여행 쪽지> 무섬마을을 한눈에 감상하려면 수도교에 다다르기 약 300m 전에서 ‘술미’ 이정표를 보고 산길로 올라가야 한다. 고갯마루에서 산으로 들어서서 10분 정도 걸으면 강물에 휘감긴 마을이 보인다.

여행문의 alps220@naver.com

한옥, 마음을 비우다, 삶을 채우다

내가 어릴 적만 해도 우리 반 아이들 절반은 한옥에 살았다. 자연을 닮아 더없이 아늑하고 편안했던 한옥. 하지만 어느 순간부터 춥고 불편해서 살기 힘든 곳이 되었고 점차 사라져갔다. 한옥이 사라지는 게 안타까웠던 나는 20여 년 전부터 안동, 경주, 보은, 강릉, 북촌 등 한옥의 정취가 살아 있는 지역의 고택(古宅)들을 찾아다니기 시작했다.

한옥은 밖에서 들여다보는 공간이 아닌 우리가 살았던 공간이다. 그래서 한옥은 안에서 밖을 내다보았을 때 그 멋을 느낄 수가 있다. 한옥의 창문은 사람이 앉아 밖을 내다볼 때 창틀에 팔을 편안히 걸칠 수 있는 높이였다. 또한, 집안에 배치되어 있는 가구들도 사람이 앉을 때의 어깨높이를 넘지 않았다. 그래서 한옥의 방은 편안하고 넉넉하다.

북촌 한옥 북촌 한옥마을은 한옥들이 다닥다닥 붙어 있어서 간혹 창호 문을 열다 보면 예상치 못한 새로운 모습과 마주하게 된다. 서울 종로구 가회동.

▲ 후조당(後彫堂)

◀ 후조당 사랑채

후조당은 광산김씨 예안파 종택에 딸린 별당으로 제청으로 사용하기도 한다. 경북 안동 군자마을.

가을에서 겨울로 가는 무렵의 한옥은 겉보기엔 스산하지만 실제로 그 안에 들어가 대청마루에 앉아보면 따뜻하다. 우리 선조들은 태양의 남중고도(南中高度)를 감안하여 집을 지었기 때문이다. 남중고도란 태양이 정남쪽을 지날 때의 최고도를 일컫는데, 지구의 자전축이 기울어진 상태로 공전하기 때문에 낮과 밤의 길이가 변하고 계절의 변화가 생기는 것을 말한다. 여름엔 해가 처마에 걸쳐 있어 햇볕이 덜 드는 반면 날씨가 추워드는 시기로 접어들면 해가 방 안 깊숙이 후미진 곳까지 비추고 있어 따듯하다.

그 따스함은 문득 한옥에서 지냈던 어린 시절을 떠오르게 한다. 외가의 대청마루에서 뒹굴며 숙제를 하고 그림을 그리고 외삼촌과 놀던 기억…. 창호지를 얌전하게 바른 문을 열면 외할머니가 아랫목에 앉아 뜨개질을 하셨고, 엄마는 동생들을 돌보고 있었다.

고택 촬영은 쉽지 않았다. 먼저 그분들의 마음을 열고 대문을 열어야만 했다. 그렇게 열린 문 안에서 문설주와 기둥을 찍고 툇마루와 대청마루를 찍고, 처마와 지붕도 찍었다.

한옥에서 마음을 비우고 카메라 앵글 가득 자연을 채워 넣었다. 한옥이 스스로를 열고 비우고, 그 자리에 자연을, 문화를, 그리고 삶을 채워 넣은 것처럼.

사진 & 글 이동춘

▼ 김동수 가옥 조선의 최상류층 가옥이라 할 수 있는 아흔아홉 칸 집. 전북 정읍.

사진가 이동춘님은 1961년 서울에서 태어나 신구대 사진과에서 사진을 전공하고 1987년부터 10년간 출판사 디자인하우스에서

에디토리얼 포토그래퍼로 일하며 여행, 리빙, 푸드 등 다양한 분야의 사진을 찍어왔습니다. 현재 한국의 전통문화와 관련된 종가 문화 사진을 촬영하며

선현들의 의(義)와 정신을 담는 데 주력하고 있으며, 사진집으로 <차와 더불어 삶> <한옥, 오래 묵은 오늘> 등이 있습니다.

폭풍우 치던 밤에

태풍 볼라벤이 북상하던 날, 나는 시골 어머니 집으로 갔다. 어머니는 콩대, 고양이 밥그릇, 호미, 빈 화분 등 바람에 날릴 만한 것을 몽땅 창고에 넣었다.

심지어 마당에서 놀던 고양이 두 마리도. 당신은 아마 이번 태풍이 고양이도 날려버릴 것이라 판단하신 모양이다.

바람이 심상치 않게 불기 시작한 저녁 무렵, 진주 집에서 아내가 전화를 했다. 아내는 아무래도 유리창에 젖은 신문지를 붙여 보강하는 게 좋겠다고 했다. 재난 대비 방송에서 방금 보도한 따끈따끈한 정보라는 말에 내 귀가 팔랑거렸다. 나는 슬그머니 현관으로 가서 아까 유리창마다 대각선으로 붙여 놓은 노란색 테이프를 과감하게 떼버렸다. 그리고 아내가 권장한 작업에 들어갔다.

세상에 말처럼 쉬운 것이 있으랴. 분무기로 물을 뿜고 신문지 양 귀를 잡아 유리창에 반듯하게 붙이는 작업은 천장 도배보다 더 힘들었다. 어찌어찌 겨우 창문 한 짝을 붙였을 즈음, 창원에 사는 누님한테 전화가 왔다. 그 집도 유리창에 신문지 붙이기가 한창이란다. 누님이 말했다. “신문지를 실내 쪽에서 바르면 소용 엄따. 바깥쪽에서 붙여야 된다 카더라!”

아뿔싸. 누님의 카더라 통신을 증명이라도 하듯, 유리창에 붙어 있던 내 작품들이 스르르 떨어져 내렸다. 물기가 증발되면서 유리와의 접착력이 저하된 것이다. 원래부터 팔랑귀였던 나는 누님의 말도 믿어보기로 했다.

그래서 신문지를 옆에 끼고 비장한 마음으로 현관문을 나섰다. 아! 강풍이 깽판을 치고 있었다. 내 머리카락이 쑥대머리가 되고 옷이 깃발처럼 나부꼈다. 그 와중에 고군분투하여 어렵사리 붙인 신문지는 불법 전단지처럼 뜯겨 하늘을 날았다.

오기가 발동했다. 나는 분무기를 던져버리고 세숫대야에 물을 퍼서 유리창을 향해 뿌렸다. 그리고 떡메를 치듯 신문지를 발랐다. 태풍도 ‘진짜 한번 해보자는 거냐!’며, 내 옆구리에 끼고 있던 신문지를 낚아채 내동댕이쳤다. 결국 우리 모자는 항복하고 집 안으로 후퇴했다.

초대형 태풍 볼라벤이 밤새 지붕을 잡고 흔들었다. 나는 내 안의 불안과 공포를 다독거리다 거실로 나갔다. 그런데 휘청휘청거리는 유리창 너머, 누군가 외롭게 태풍과 맞서고 있는 모습이 보였다. 그것은 나무였다. 무궁화나무 울타리가 강 쪽에서 들이닥치는 바람을 온몸으로 막고 있었다. 무자비한 태풍이 억센 손으로 나무의 머리채를 움켜쥐고 흔들었다. 나무는 뿌리가 뽑힐 듯 이리저리 휘둘렸지만 기적처럼 버티고 있었다.

제 분에 못 이긴 바람이 도적처럼 울타리를 넘어왔다. 마당 가장자리에 있던 관목들이 야윈 가지로 폭풍의 길을 막았다. 나무는 잎이 찢기고 가지가 부러지면서도 눈물겨운 저항을 멈추지 않았다. 아무것도 할 수 없는 나는 숨을 죽인 채 중얼거렸다.

고맙다. 나무야. 미안하다. 나무야. 다음 날 아침, 마당은 상처 난 나무의 잔해들로 가득했다. 밤새 탈진한 나무가 파리하게 지쳐 하늘을 바라보고 있었다. 새 떼가 날고 있었다. 대열을 지어 나르는 새들은 사령처럼 날갯짓을 하였다. 태풍이 물러가고 있다는 신호였다.

글 최형식 & 일러스트 유기훈