화가 박수근(1914~1965). 그는 평범하고 가난한 사람들을 통해 ‘인간의 선함과 진실함’을 그려내고자 한 서민 화가였다. 경매에 나오는 그림마다 사상 최고의 낙찰가를 기록하는 등 사후의 영광과는 달리, 생전엔 가난으로 인해 제대로 된 개인전조차 열지 못했던 박수근 화백. 하지만 그가 작품에서 보여주었던 세상에 대한 따듯한 시선은 마치 바위에 새겨진 마애불을 연상시키며 세월을 뛰어넘어 메마른 사람들의 삶과 마음까지 보듬어주었고, 지금도 잔잔한 감동으로 이어지고 있다. 탄생 100주년을 기념하며 화가 박수근을 말한다.

정리 김혜진 & 사진 제공 가나아트

“밀레처럼 훌륭한 화가가 되게 해주세요”

박수근이 화가의 꿈을 갖게 된 건 12살 때였다. 들녘에서 두 농부가 경건하게 기도하는 모습을 그린 밀레의 <만종>은, 어린 수근에게 ‘너무너무 좋아서 어쩔 줄 모를 정도로’ 큰 감동으로 다가왔다. 꿈은 고단한 삶을 견디게 하는 힘이었다. 가난한 집안 형편으로 인해 초등학교밖에 다닐 수 없었지만, 독학으로 그림 공부를 이어갔다. 너른 들판은 소년에게 일터이자 배움터였다. 봄나물을 뜯는 소녀, 농가에서 일하는 여인 등 일상 풍경들은 좋은 그림 소재가 되었다. 1932년, 18살 때 조선미술전람회(선전)에서 ‘봄이 오다’로 입선하며 작가로서 첫발을 내디딘 그는 아내 김복순과의 만남으로 더욱 빛을 발하게 된다. 여고를 나온 부잣집 딸이었음에도 ‘재산이라고는 붓과 팔레트밖에 없었던’ 화가를 기꺼이 반려자로 선택한 아내, 그녀의 헌신적인 내조는 외로운 화가의 길을 걷는 그에게 큰 버팀목이 되어주었다.

01 빨래터 Washerwomen by the Stream, 1959, Oil on canvas, 50.5×111.5cm

02 고목과 행인, An Old Tree and Women, 1960s, Oil on canvas, 53×40.5cm

03 아기 업은 소녀와 아이들 A Girl Tending to a Infant and Children, 1950s, Oil on canvas, 45.8×37.5cm

04 앉아 있는 여인 A seated Woman, 1963, Oil on canvas, 65×53cm

05 노상 Selling by the Roadside, 1957, Oil on canvas, 31.5×41cm.

“섬김을 받는 사람보다 섬기는 사람이 되게 하소서”

박수근은 부두 노동자로, 미국부대 PX(매점)에서 초상화 그려주는 일로 생계를 이어갔다. 이때 PX에서 함께 일하던 이가 소설가 고 박완서 선생이다. 훗날 두 사람의 인연은 박완서 선생의 데뷔작 <나목>을 통해 재탄생된다. <나목>에 등장하는 화가 ‘옥희도’가 바로 박수근 화백인 것. 선생은 박수근 화백을 ‘언 몸을 녹여주는 따듯한 물과 같았다’고 회고했다.

“내가 초상화부에서 한 일은 미군에게 초상화 주문을 받는 일이었다. 주문이 늘어날 무렵 난 화가들에게 안하무인으로 굴기 시작했다. 양갓집 딸로, 서울대 학생인 내가 간판쟁이들에게 일거리를 주는데 생색쯤 못 낼 게 뭔가 싶었다. 그렇게 나는 한없이 밑바닥으로 전락한 불행감에 열중했다. 그러던 어느 날 그가 화집 한 권을 들고 나에게 왔다. 망설이는 듯 수줍은 미소로, 그림을 가리키며 선전에 입선한 그림이라고 했다. 간판쟁이 중에 진짜 화가가 있다는 건 충격이었다. 나는 부끄러움을 느꼈고, 불행감에서 문득 깨어나는 기분을 맛보았다. 나의 수모를 말없이 감내하던 그의 선량함이 비로소 의연함으로 비치기 시작했다.” – 소설가 박완서

절구질하는 여인, 광주리를 이고 가는 여인, 길가의 행상들, 아기 업은 소녀…. 박수근 작품은 흔히 볼 수 있는 일상이 대부분이었다. 어쩌면 너무 흔해서 지나치기 쉽고 하잘것없어 보이는 것을 그는 남다른 애정으로 바라보았고, 거기서 아름다움을 발견했다. 고단한 삶에서도 힘겨움을 탓하지 않고 살아가는 서민들의 무던한 마음을 담아냈던 것이다.

“버스에서 내린 그이와 같이 오는데, 노상에서 우산을 받치고 과일을 파는 아주머니 세 분이 나란히 앉아 계셨다. 아이들 과일 사다 주자고 하면서 한 아주머니에게 몇 알, 다음 아주머니에게 몇 알 사기에, 내가 비 오는데 한군데서 사지 뭘 그렇게 여기저기서 사느냐고 했더니 ‘한 아주머니에게만 사면 딴 아주머니들이 섭섭해하지 않겠어’ 하며 골고루 사셨다. 그이는 물건을 살 때면 큰 상점보다 노상에서 손수레나 광주리 장사에게 사셨다. 광주리 장사하는 여인들을 늘 불쌍히 여겼고, 전후에 고생을 겪는 이웃들을 늘 애처롭게 여겨 그분 그림의 소재가 모두 노상에서 장사하는 사람들인지도 모르겠다.” – 아내 김복순

왼쪽 서울 창신동 집에서. 박수근은 PX에서 근무한 뒤 창신동에 집을 마련했다. 마루는 그의 화실이었고, 때론 외국인들이 그림을 감상했던 화랑이기도 했다.

오른쪽 아들 성남, 딸 인애와 함께

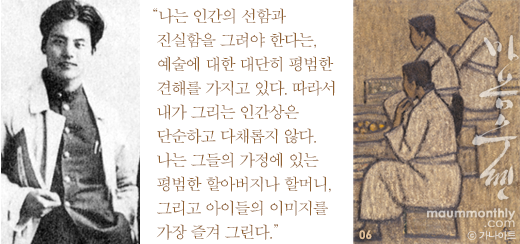

06 시장 사람들 People at the Marketplace, 1950s, Oil on canvas, 77.5×51.5cm

“나는 우리나라의 옛 석물, 즉 석탑, 석불 같은 데서 아름다움의 원천을 느낀다”

50년대 중반 박수근은 본격적으로 전업 화가의 길을 걷는다. 경주 남산과 유적지를 드나들며 발굴된 신라 기와와 파편들을 탁본하면서 자신만의 작품 세계를 만들어갔다. 그는 스스로 미석(美石)이라는 호를 붙일 정도로 우리나라 옛 석물들을 사랑했고, 그 아름다움을 작품에 담으려 했다. 이끼 낀 화강암의 울퉁불퉁한 표면을 보는 듯 여러 층으로 물감을 겹겹이 발라 쌓아올린 질감은, 마치 바위에 햇빛이 비치고 바람이 불고 꽃가루가 묻고 비에 젖듯이 오랜 세월 풍상을 겪은 자연 상태의 소박한 그림을 낳았다. 당시 작품들은 한국에 있는 미국인 미술 애호가들에게 단연 인기였다. 서양에선 볼 수 없는 가장 한국적인 그림이었기 때문이다.

“박수근의 그림은 그 어떤 것과도 비교할 수 없을 만큼 독특해요. 저는 그의 소박한 접근 방식이 좋아요. 박수근 그림 속 사람들 얼굴에는 표정이 없지만, 한참 보고 있으면 소박한 표정을 상상할 수 있어요. 이미 전쟁의 상처를 극복하고 일어서는 듯한 느낌을 받을 수 있었어요. 박수근의 그림은 그 모든 것을 담고 있어요.” – 소장가 존 릭스, 미국

1963년 마흔아홉 되던 해 한쪽 눈을 잃고도 51세 생애 마지막 순간까지 붓을 놓지 않았으며, 어떤 상황에서도 늘 “괜찮아, 괜찮아…”란 말을 해왔던 박수근 화백. 그의 삶은 작가 자신의 그림에도 종종 등장하는 ‘나목’을 떠올리게 한다. 마치 겨울날 벌거벗고 선 아이 같고, 자라다가 찬 서리를 만나 꺾어버린 사람과도 같은 나무들…. 나목, 그것은 추운 겨울을 견뎌내며 푸른 잎들이 자라나길 묵묵히 기다리는, 작가 자신이었다.

한국 근대 미술을 대표하는 박수근 화백은 1914년 강원도 양구에서 6남매 중 장남으로 태어났으며, 1932년 조선미술전람회에 <봄이 오다>로 입선, 화가의 길에 들어섭니다. 일제 강점기와 한국 전쟁이라는 혼란 속에서도 당당히 살아가는 서민들의 모습을 화강암 질감에 단순한 선으로 표현해낸 그는 가장 한국적인 작가란 평을 받습니다. 박수근 탄생 100주년 기념전이 오는 3월 16일까지 가나인사아트센터(서울시 인사동)에서 열립니다. 유화 및 수채화, 드로잉 등을 총망라한 박수근 화백의 그림 120점을 만날 수 있습니다.